Percorsi a tema

Percorsi a tema

Percorsi a tema

Percorsi a tema

Percorsi tematici del Museo delle Civiltà

UN MUSEO BESTIALE

Leone che assale una preda

La grande sala dell’edificio del IV secolo d.C. ritrovato fuori Porta Marina a Ostia antica è una testimonianza spettacolare - unica nel suo genere – della raffinata e complessa tecnica decorativa dell’opus sectile, vale a dire un intarsio di marmi colorati, diffusa nell’edilizia aristocratica in molte province dell’Impero romano.

La ricca decorazione delle pareti è organizzata in zone orizzontali sovrapposte dove si alternano motivi geometrici, vegetali, floreali e figurativi.

All’interno di grandi pannelli rettangolari sono rappresentate belve che assalgono le prede. Sulla destra si trovano i leoni che attaccano i cervi, mentre nella parete opposta è raffigurata una tigre che assale un’antilope.

Queste immagini sono caratterizzate da una estrema cura dei dettagli come mostrano il particolare del sangue che fuoriesce dal corpo dei cervi feriti e la ricchezza di sfumature del manto dei leoni. Tali sfumature sono realizzate non solo scegliendo le diverse tonalità naturali del marmo, ma anche attraverso l’uso della focatura, tecnica che attraverso il calore di una fiamma permette di creare artificialmente delle ulteriori tonalità.

Leone che assale una preda

L’immagine che vedi è realizzata attraverso una tecnica chiamata opus sectile. Marmi di colori diversi venivano tagliati e poi messi vicini a formare una immagine seguendo un disegno di base.

In casa probabilmente non hai dei marmi da tagliare (sarebbe anche molto difficile farlo!), ma hai sicuramente delle vecchie riviste o dei fogli colorati che puoi utilizzare come fossero dei marmi colorati.

Noi ti diamo la sagoma del leone, sta a te realizzare il tuo leone a opus sectile cercando di mostrare bene le diverse sfumature del suo manto.

Inviaci la tua creazione! Siamo curiosi di vedere cosa hai realizzato!

Netsuke

Poiché il kimono, l'abito tradizionale giapponese, non ha tasche, le persone appendevano alla cintura tutte le cose che desideravano portare con se’ come i borsellini, le scatoline di medicinali o da tabacco. Per fermare alla cintura il cordoncino cui queste erano appese venivano usati i netsuke, piccole sculture che trattenevano la cordicella. Questa moda, che si diffuse verso il 18 secolo incoraggiò l’arte delle sculture in miniatura. Questa, in avorio tinto, raffigura dei topolini, animali che in Giappone indicano prosperità, perché dove ci sono i topi c’è sicuramente anche cibo.

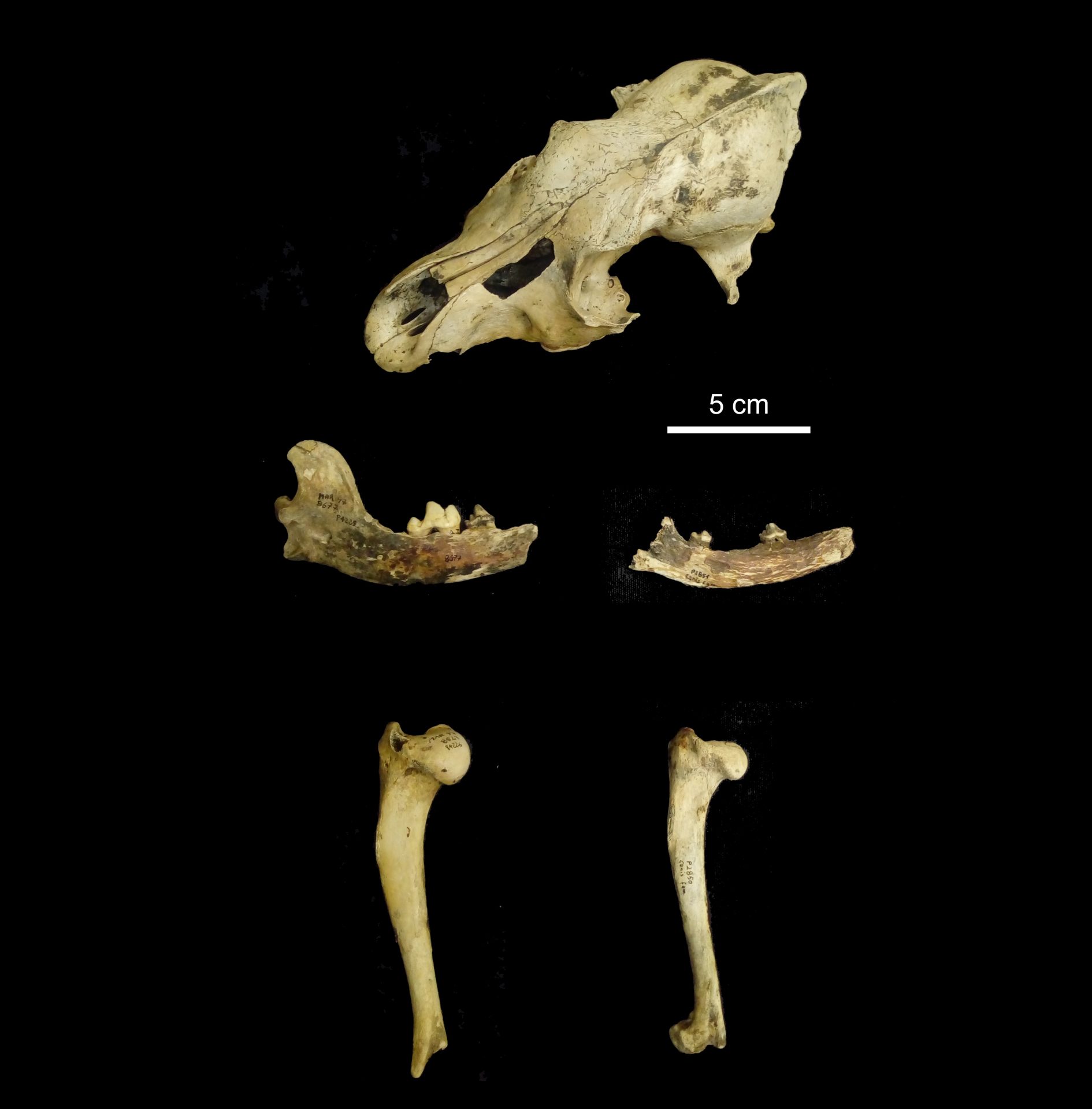

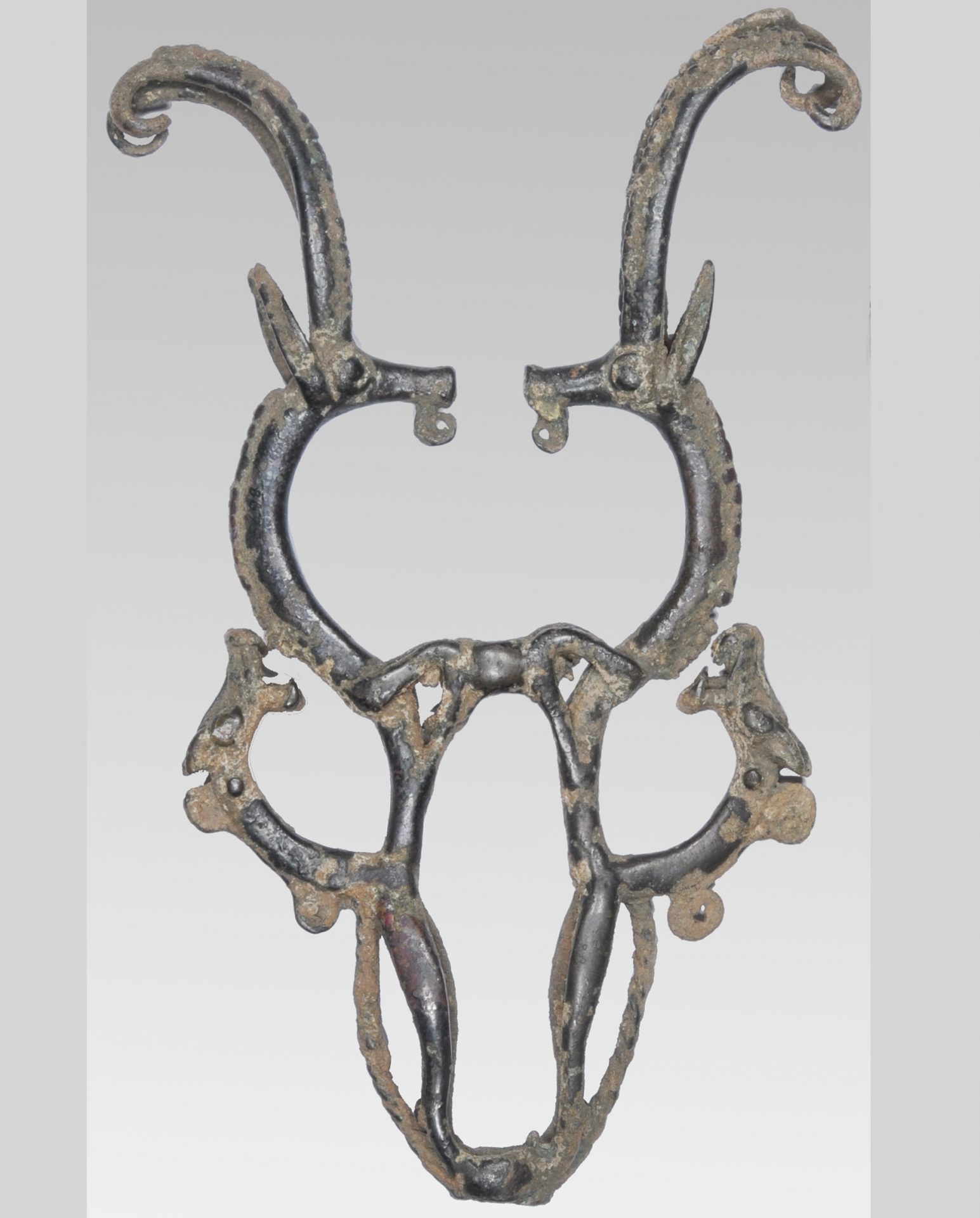

Cranio di stambecco

Cranio di stambecco (Capra ibex) della collezione osteologica di confronto del Servizio di Bioarcheologia; tale collezione include oltre 16.000 reperti scheletrici animali moderni e fossili riferibili a diverse specie di mammiferi, uccelli e pesci.

Pesi per l’oro

In Africa occidentale i fabbri delle società akan forgiarono, a partire dal XIV secolo, piccoli pesi realizzati principalmente in ottone con la tecnica della cera persa. Usati come unità di misura per commerciare la polvere d’oro, questi pesi inizialmente assunsero forme geometriche poi anche fattezze animali, vegetali e di manufatti d’uso comune. La scelta di queste forme, associate a proverbi e modi di dire ancora oggi diffusi, era dettata dalla volontà o necessità di trasmettere significati e conoscenze.

Ghana e Costa d’Avorio

XIX/XX secolo

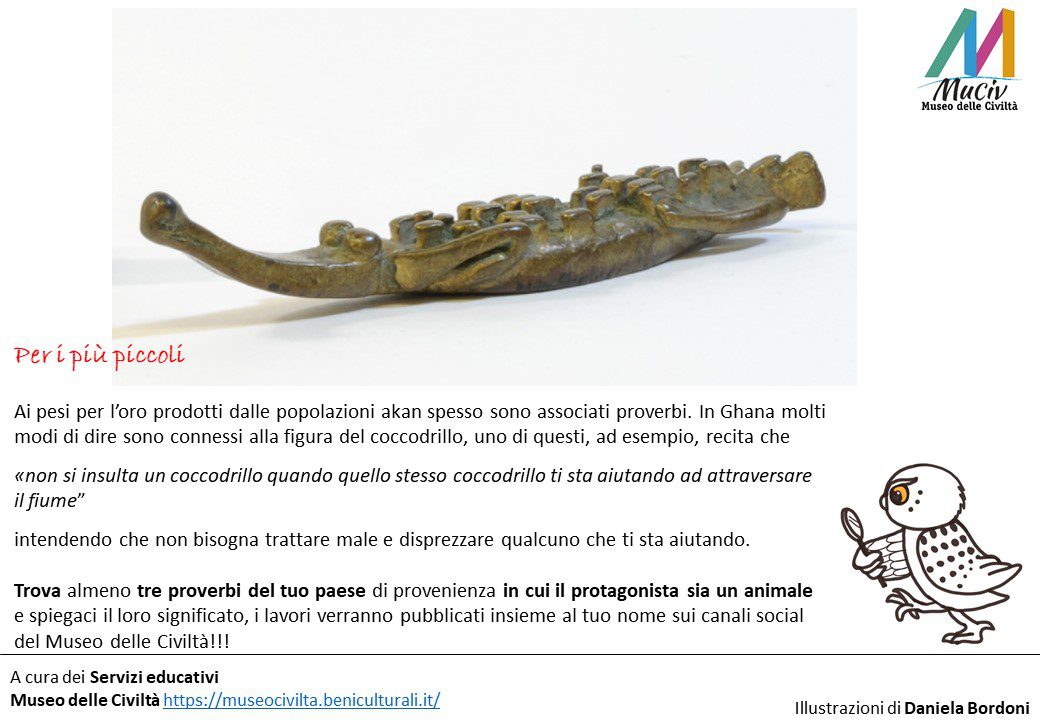

Coccodrillo

Ai pesi per l’oro prodotti dalle popolazioni akan spesso sono associati proverbi. In Ghana molti modi di dire sono connessi alla figura del coccodrillo, uno di questi, ad esempio, recita che “non si insulta un coccodrillo quando quello stesso coccodrillo ti sta aiutando ad attraversare il fiume” intendendo che non bisogna trattare male e disprezzare qualcuno che ti sta aiutando.

Trova almeno tre proverbi del tuo paese di provenienza in cui il protagonista sia un animale e spiegaci il loro significato, i lavori verranno pubblicati insieme al tuo nome sui canali social del Museo delle Civiltà!!!

akomfʒm

#IORESTOACASA

#UnMuseoBestialeKIDS

Questo peso per l’oro proveniente dalla Costa di Guinea rappresenta un volatile chiamato in lingua twi akomfʒm. Secondo te quale animale ritrae?

Dai la risposta corretta, disegna un akomfʒm e inviaci il tutto. I vincitori vedranno i propri disegni pubblicati con il proprio nome sui canali social del Museo delle Civiltà!!!

Bottiglia a forma di cane

Bottiglia a forma di cane

Periodo Protoclassico (100 a.C. – 250 d.C.)

Cultura Colima

Messico occidentale

Rappresentazione in ceramica del tlalchichi, il tipico cane messicano. Si tratta di ceramiche destinate ad offerte funerarie e documentano il ruolo rilevante che il cane aveva nella visione del mondo degli antichi messicani come emissario del dio della morte e guida del defunto verso la sua dimora finale.

Presa di uno stampo per il pane

Questo stilizzato quadrupede non è che la presa di uno stampo per il pane prodotto in Sardegna, dove esiste una antica tradizione nell’intagliare stampi in legno soprattutto di pero o di ginepro da parte dei pastori. Questi marchi si distinguono per la forma: tra le più comuni ci sono i cuori perché spesso erano donati alle fidanzate, ma anche per i disegni: geometrici, complicati intrecci, iniziali della fanciulla amata, o figurati, a volte con valore scaramantico. I motivi decorativi permettevano inoltre di distinguere il proprio pane da quello altrui quando la cottura avveniva in forni comuni.

Cane dal sito neolitico de La Marmotta

Risalenti a quasi 8000 anni fa, questi resti di cane rinvenuti nel villaggio, ora sommerso, de La Marmotta (Lago di Bracciano, Anguillara, Roma) testimoniano la presenza già nel Neolitico di cani di diverse taglie: una più piccola (ca. 35-38 cm alla spalla) e una media (41-44 cm).

Ossa di cane La Marmotta

Nel periodo Neolitico le società umane iniziarono a dedicarsi all'agricoltura e all'allevamento. Tra gli animali che vivevano assieme agli uomini c’erano anche i cani che già nel Paleolitico (circa 14.000 anni fa) furono i primi ad essere domesticati.

Anche nel villaggio neolitico de La Marmotta, costruito circa 8.000 anni fa su palafitte sulle sponde del lago di Bracciano, c’erano cani ...

… Accipicchia, guarda, un cucciolo del villaggio La Marmotta si è perso! Ci pensi tu ad aiutarlo a tornare a casa?

Scatola portagrilli

Scatola portagrilli risalente alla seconda metà sec. XIX - inizio sec. XX, proveniente dalla Cina. Scatole di questo tipo venivano realizzate facendo crescere una zucca lagenaria all'interno di uno stampo su cui era stato intagliato al negativo il motivo decorativo che si voleva ottenere, in questo caso il decoro raffigura dei cavalli e il coperchio è in legno e avorio.

I cinesi hanno allevato, e tuttora allevano, i grilli, fondamentalmente per due motivi: per i combattimenti e per il canto. Le specie da combattimento (in cinese xishuai) sono di dimensioni minori ma più aggressive, mentre quelle per il canto (in cinese guoguo) sono più grandi ma pacifiche; la scatola della foto è per il secondo tipo di grilli. Solo il maschio emette un piacevole stridio strofinando le ali.

Ariete

Questo ariete, animale rappresentato piuttosto raramente nell’arte sud-arabica costituiva forse il bracciolo di un seggio. La scultura a tutto tondo, databile al II-III secolo d.C., è in calcare: il muso e le corna sono piuttosto naturalistici, mentre la pelliccia è resa mediante una serie di elementi a lingua sovrapposti.

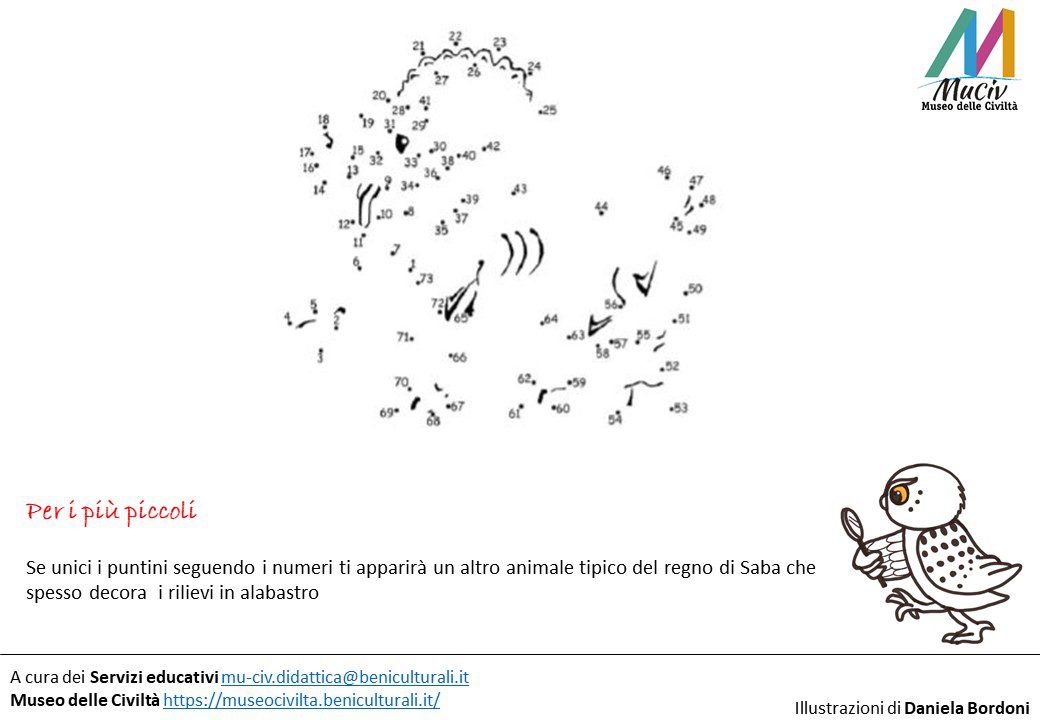

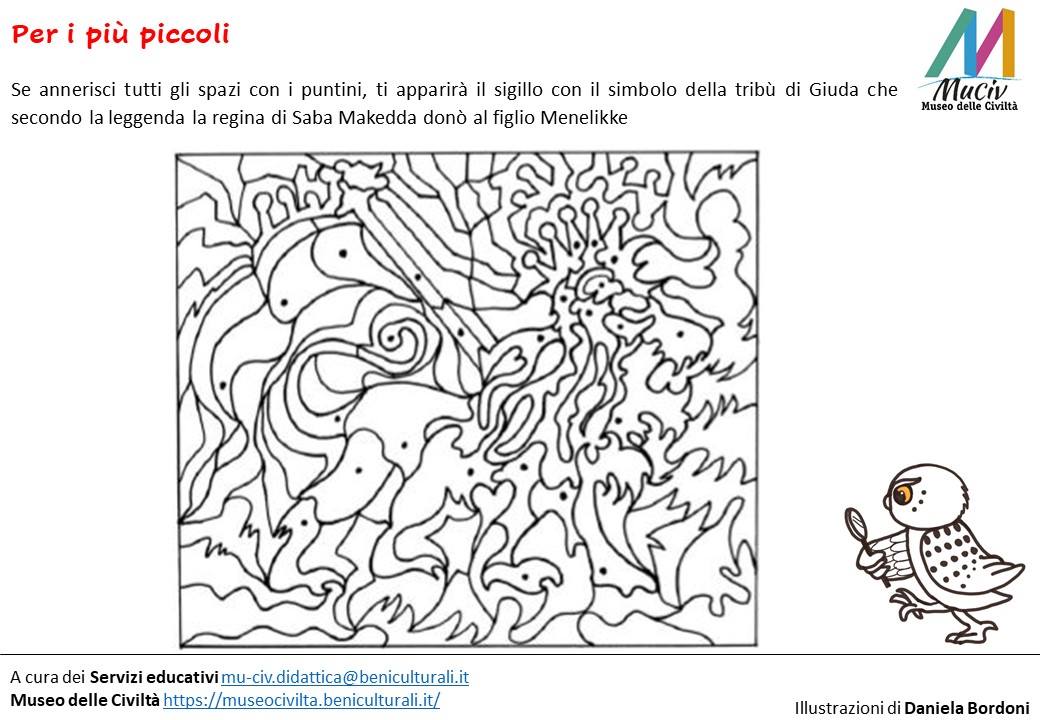

Unisci i puntini

Se unisci i puntini seguendo i numeri ti apparirà un altro animale tipico del regno di Saba che spesso decora i rilievi in alabastro.

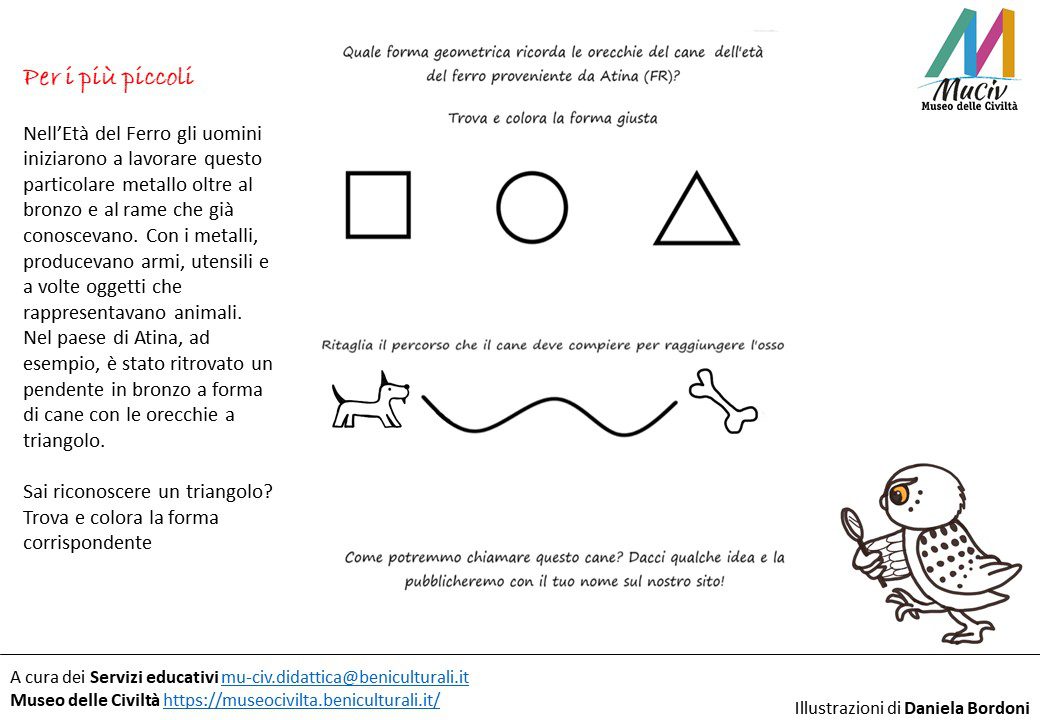

Pendente a forma di cane

Pendente in bronzo a forma di cane da San Marciano (Atina, FR; Età del Ferro); trova confronti con esemplari rinvenuti in necropoli di Lazio, Campania e Calabria. Le orecchie dell’animale sono triangolari, il muso allungato e la coda rialzata; il foro a metà del tronco serviva per l’appiccagnolo.

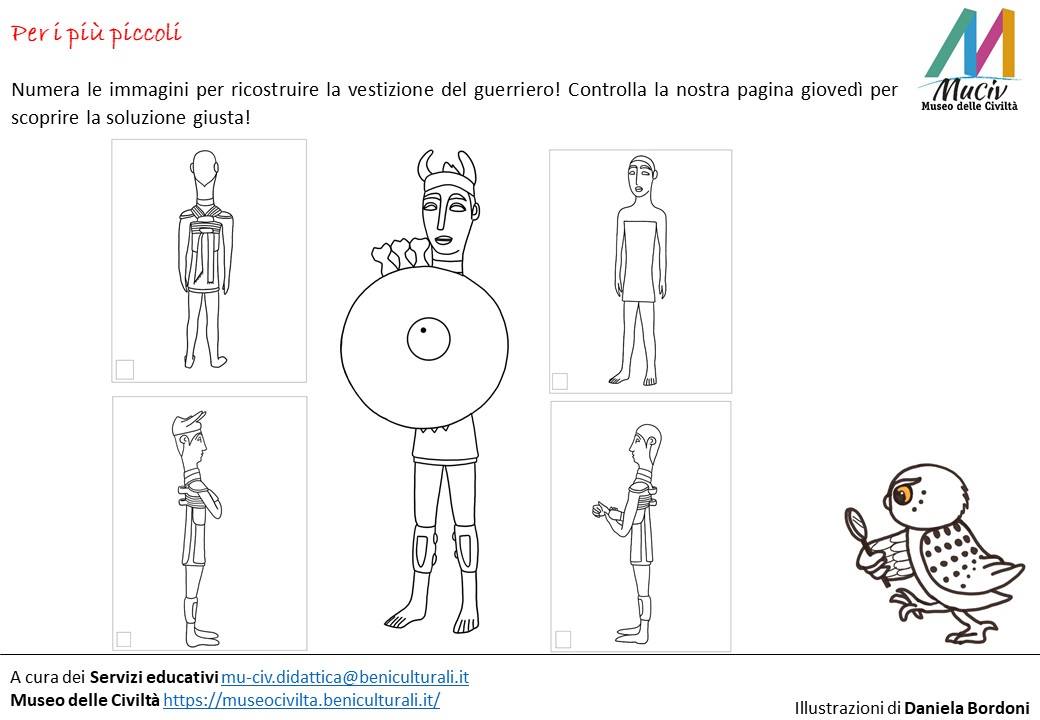

Per i più piccoli

Nell’Età del Ferro gli uomini iniziarono a lavorare questo particolare metallo oltre al bronzo e al rame che già conoscevano. Con i metalli, producevano armi, utensili e a volte oggetti che rappresentavano animali. Nel paese di Atina, ad esempio, è stato ritrovato un pendente in bronzo a forma di cane con le orecchie a triangolo.

Sai riconoscere un triangolo? Trova e colora la forma corrispondente

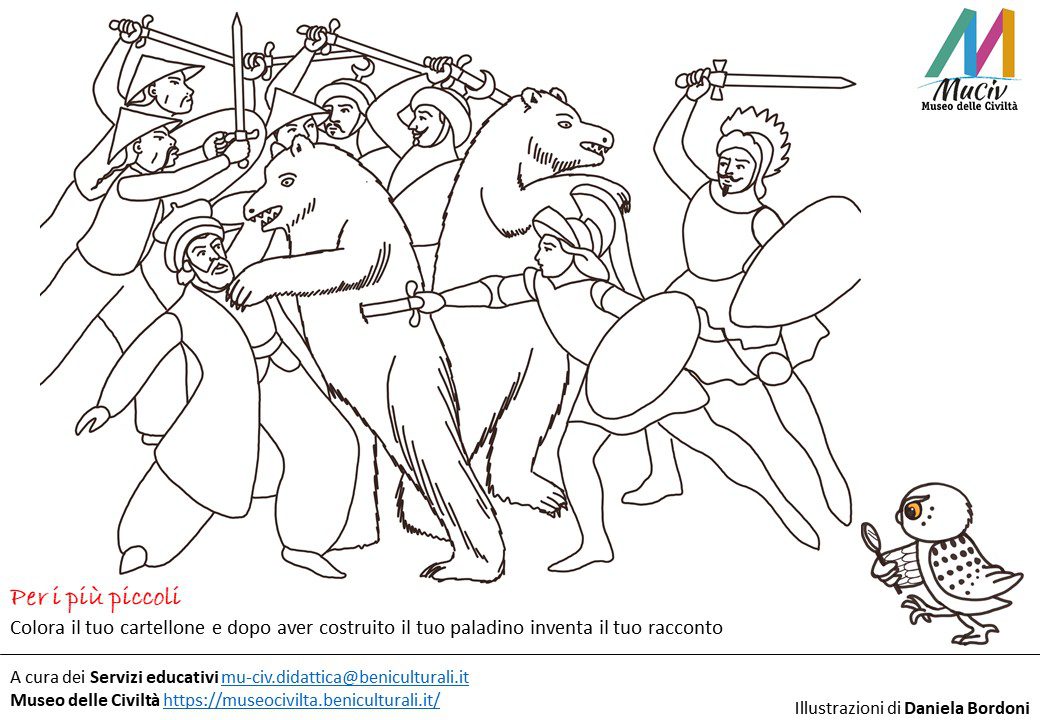

Cartellone con scena di lotta

Cartellone con scena di lotta.

In questa confusa scena di battaglia si riconoscono paladini, turchi con l’elmo sormontato dalla mezza luna, un personaggio elegantemente abbigliato all’orientale, guerrieri dai larghi copricapi a cono e lunghi baffi “alla cinese”, e due orsi feroci. Si tratta di un cartellone che illustra gli spettacoli dei pupi siciliani che si ispirano ai racconti dei cicli epico-cavallereschi. Due sono le tradizioni dei pupi: quella palermitana con pupi alti 80 cm e ginocchia articolate e quella catanese con pupi alti 120 cm e ginocchia rigide. Due ferri collegati uno alla testa e uno alla mano destra permettono al puparo di manovrare i personaggi.

Colora il cartellone

Colora il cartellone e dopo aver costruito il tuo paladino inventa il tuo racconto

Paladino

Tazza con ansa a forma di testa animale

Tazza in bronzo con vasca emisferica lavorata a sbalzo e ansa a protome taurina rinvenuta nel 1880 nel Ripostiglio di Coste del Marano (Tolfa, Roma) e risalente all’Età del Bronzo finale (ca. 1000 a.C.). Questo ripostiglio rappresenta probabilmente una deposizione cultuale.

Spille a forma di cavallo che corre

Museo dell’Alto Medioevo ‘Alessandra Vaccaro’ (sala 3). Necropoli altomedievale di Castel Trosino (Ascoli Piceno), tombe 11 e 171.

Fine VI-metà VII secolo d.C.

In alcune tombe della necropoli altomedievale di Castel Trosino troviamo delle piccole fibule (spille) in argento a forma di animali, spesso cavalli o uccelli. Realizzate con la tecnica della fusione, sono decorate da poche incisioni che movimentano e impreziosiscono la superficie anteriore della spilla.

TRA PIETRE E COLORI

Fraschetti Le applicazioni tecniche della scienza

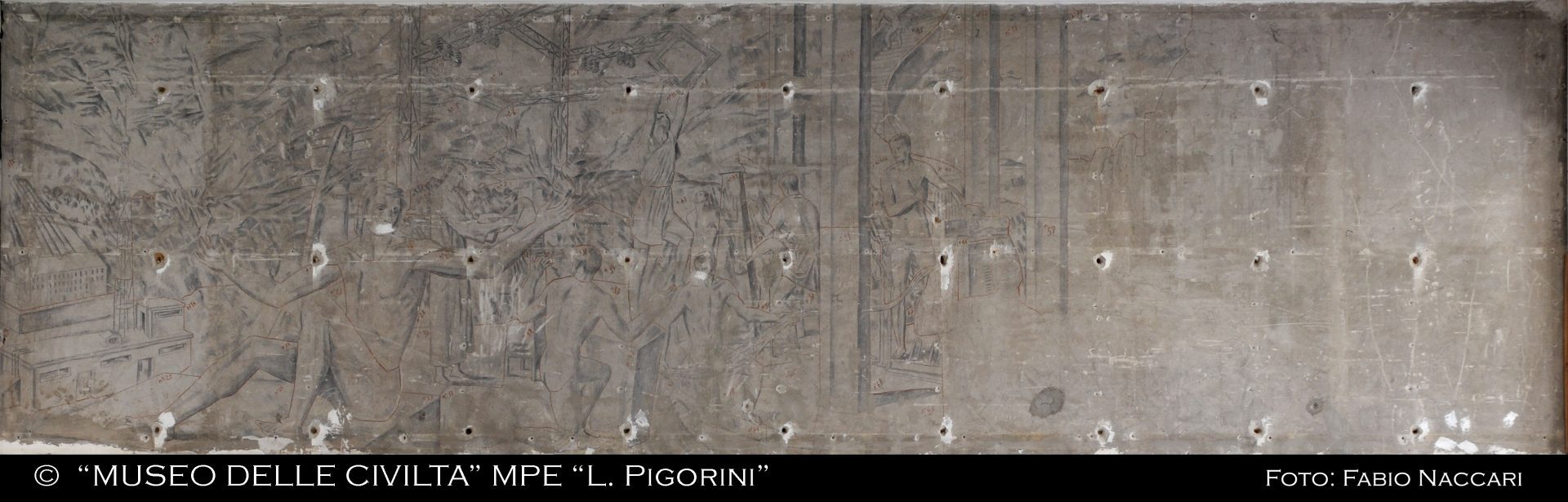

Seconda scena, ubicata attualmente al di sopra della biglietteria, rimasta incompiuta per via degli eventi bellici.

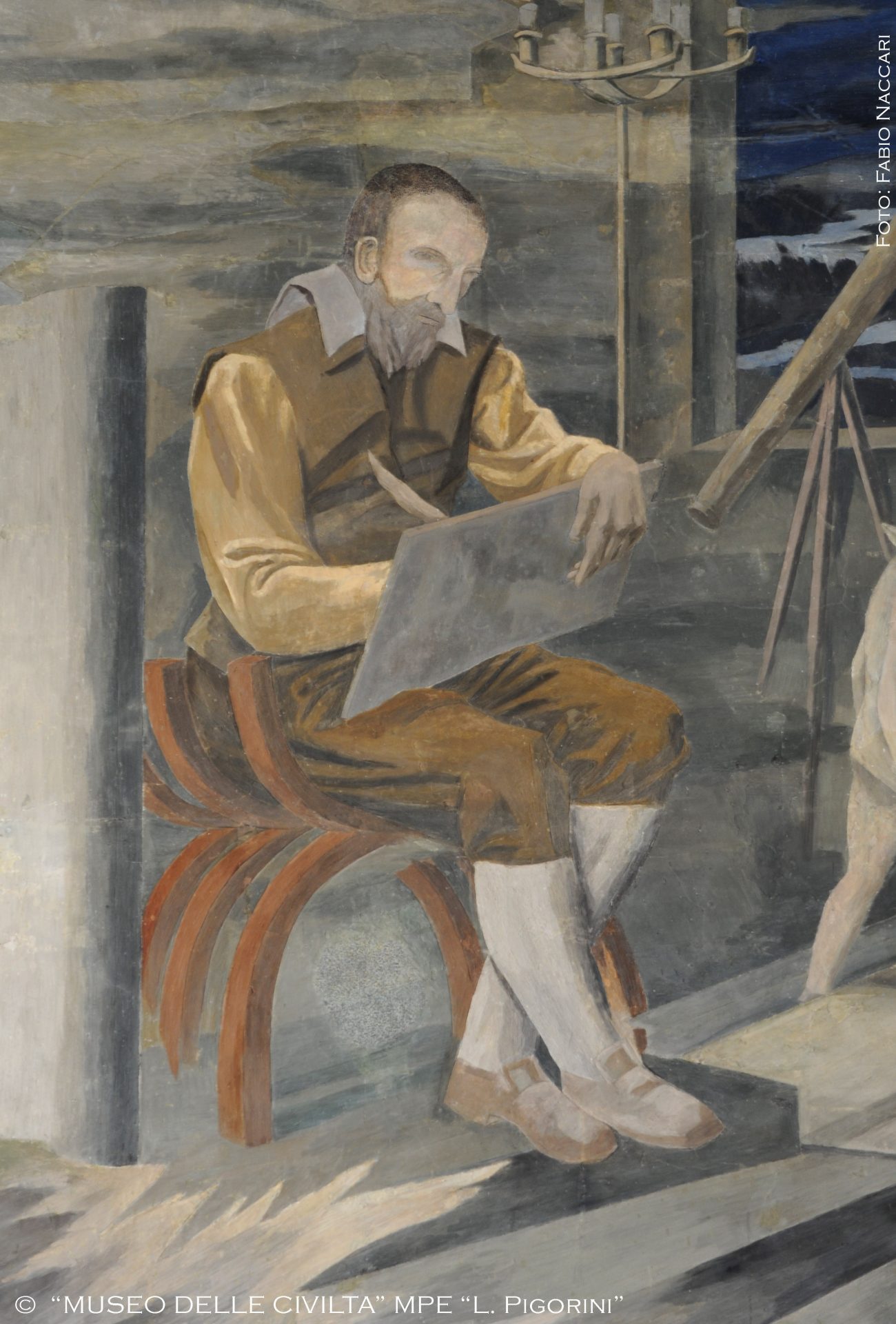

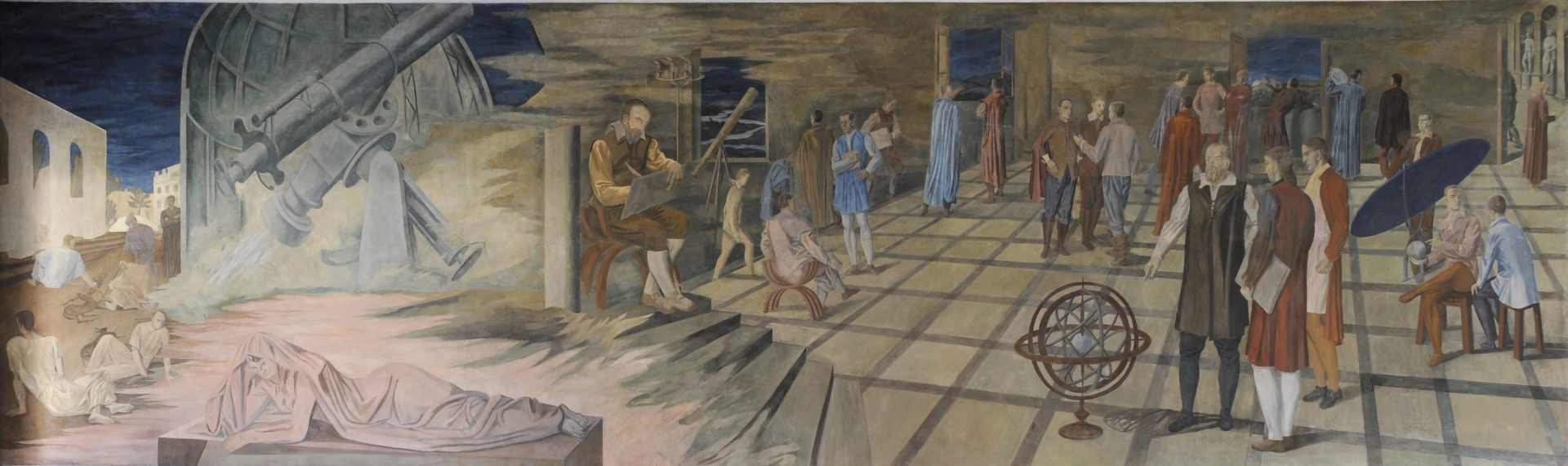

Fraschetti La Scuola di Galilei

In base al progetto per l’Esposizione Universale di Roma del 1942, l’attuale sede del Pigorini avrebbe dovuto ospitare il Museo delle Scienze; l’intero apparato decorativo dell’edificio è dunque ispirato unicamente a tematiche di carattere scientifico.

I dipinti murali di Valerio Fraschetti, che si sviluppano in senso orizzontale, accogliendo e indirizzando il visitatore verso lo scalone, si ispirano perciò a Galilei e al progresso tecnico-industriale dovuto alla scienza.

La seconda scena, ubicata attualmente al di sopra della biglietteria, rimase purtroppo incompiuta per via degli eventi bellici.

Parete Salone d'onore

Le due pareti brevi del Salone d’Onore sono decorate da un ciclo di dieci dipinti murali ispirati all’espressione del folklore italiano, in base a un programma decorativo strettamente correlato alle collezioni museali; l’edificio, nato già negli anni trenta per ospitare il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, rappresenta infatti un raro esempio di unità ideale tra contenitore e suo contenuto.

Gli artisti scelti per decorare le pareti, secondo il principio dell’unità italiana nella sua molteplice diversità, sono originari e rappresentativi di diverse regioni italiane.

A scene di vita rurale, come La battitura del grano, si alternano feste e processioni locali (La sagra degli osei in Friuli, Il bue di San Zopito in Abruzzo), per terminare col ciclo della vita (Funerali in Puglia). Resta incompiuta per via della guerra la Cerimonia nuziale in Sardegna.

Parete Salone d'onore

Le due pareti brevi del Salone d’Onore sono decorate da un ciclo di dieci dipinti murali ispirati all’espressione del folklore italiano, in base a un programma decorativo strettamente correlato alle collezioni museali.

A scene di vita marittima (La benedizione della barca, La mattanza dei tonni) e di vita agricola (Il trasporto del mosto in Romagna) si alternano feste religiose locali (Processione ad Anticoli Corrado, La festa di Sant’Efisio in Sardegna).

Parte della decorazione murale rimase incompiuta per via della guerra; in particolare della festa di Sant’Efisio è esposto il disegno su cartone preparatorio dell’artista sardo Filippo Figari.

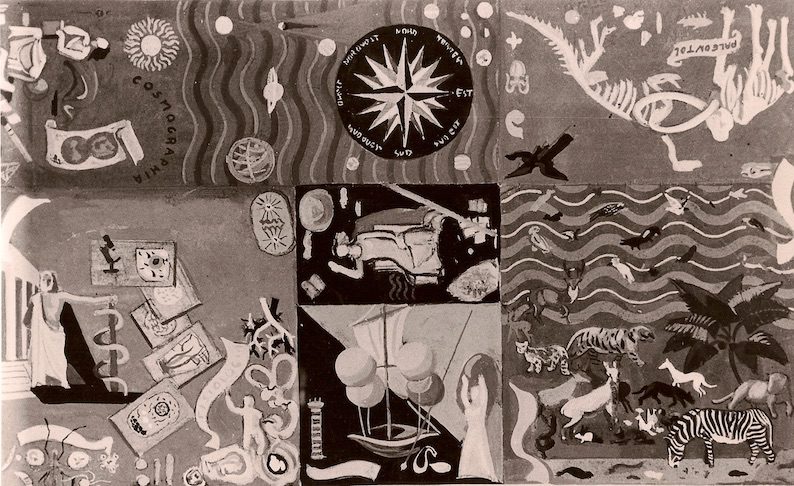

Bozzetto Pavimento Salone delle Scienze

Il pavimento fa parte di un più ampio programma decorativo dedicato a tematiche di carattere scientifico all’interno dell’edificio, che venne progettato per ospitare una mostra sulle scienze nell’ambito dell’Esposizione Universale di Roma (EUR 42).

L’artista Mario Tozzi ideò il pavimento a tarsie marmoree nel salone principale. La scena, suddivisa in più riquadri, tratta le tematiche della Zoologia, della Paleontologia, della Cosmografia, della Fisiologia e della Fisica.

Campeggia al centro la figura di Minerva, dea protettrice delle scienze. I suoi più consueti attributi (l’elmo, la lancia, lo scudo) sono abbandonati da una parte: un chiaro messaggio di pace e di speranza in tempo di guerra.

Per terra e per mare

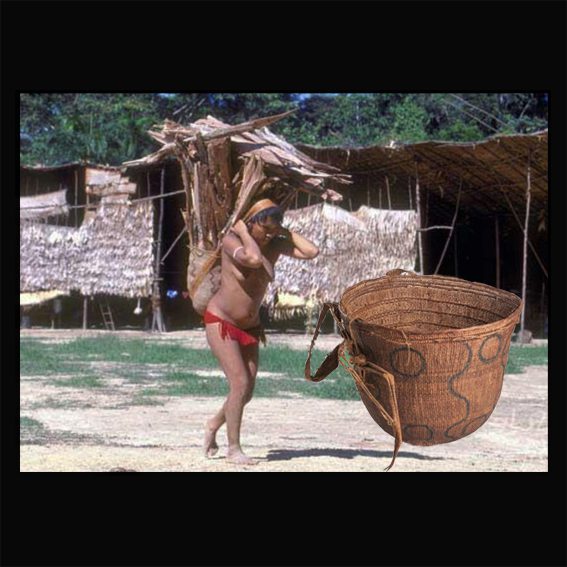

Cesto da trasporto

Bacino dell'Orinoco e dell'Amazzonia. Per trasportare tutti i prodotti ricavati nella foresta tropicale le donne yanomami confezionano particolari ceste che poi portano sulle spalle assicurandone la cinghia sulla fronte. Il cesto è un prolungamento del loro corpo e del loro sé, e come tale, riceve lo stesso motivo pittorico che ne decora la pelle.

Staffe giapponesi

Queste staffe (abumi) in ferro decorate in argento risalgono al XVIII secolo in pieno periodo Edo. Sono caratterizzate dalla forma “a cigno”, ricurva nella parte anteriore per poter fissare il passante per il cinturino in pelle sul collo del piede e ottenere così un corretto equilibrio.

Piroghe

Le piroghe de "La Marmotta". Una delle principali vie di locomozione per spostarsi, migrare, viaggiare nell'antichità, è stata l'acqua dei fiumi, dei laghi e dei mari. La testimonianza archeologica più antica, a nostra disposizione, di questi spostamenti è il ritrovamento di cinque piroghe monossili, rinvenute nel sito neolitico sommerso in località "La Marmotta" presso Anguillara Sabazia nelle acque del lago di Bracciano.

Carro da vino

“All'arba quanno spunta er sole d'oro … me sento n'armonia qui drento ar petto e tutt'allegro monto sur caretto” così cantava il carrettiere che giungeva a Roma con il suo carico di botti di vino. Accompagnato da un fedele cagnolino, riparato dalla cappotta aveva viaggiato tutta la notte per rifornire le osterie della città con il vino dei Castelli.

Modellino di imbarcazione

Goletta con vele auriche per la pesca delle spugne. Eritrea-Somalia. XX secolo.

Statuina funeraria

Cammelli di ceramica si ritrovano in corredi funebri cinesi dal IV secolo. Questo in particolare con l’invetriatura a tre colori risale alla dinastia Tang (618-907). Con il fiorire dei commerci lungo la via della seta, i cammelli furono particolarmente sfruttati per la loro resistenza nei lunghi viaggi.

Ex voto con scena di naufragio

Per ringraziare la Madonna in Trono di essere sopravvissuti al naufragio, i quattro uomini sulla barchetta in balia delle onde hanno onorato la loro promessa, facendo dipingere a tempera su carta questo ex voto come attesta la sigla in basso a sinista V.F.G.A. Votum Feci Gratiam Accepi. (Campania, fine XIX-inizi XX sec.).

Staffe altomedievali

Provenienti dalla dalla tomba 41 della necropoli altomedievale di Castel Trosino, Ascoli Piceno. Un ruolo importante nella diffusione della staffa in Italia sembrerebbe spettare ai Longobardi che probabilmente ne acquisirono l’uso e la tecnologia dagli Avari nei territori dell’Europa orientale, prima del loro arrivo nella Penisola italiana da conquistatori (568 d.C).

Sopakarina

Imbarcazione cerimoniale usata nel circuito di scambio Kula caratteristico dell’arcipelago delle isole Trobriand, in Papua Nuova Guinea. Tutte le fasi di costruzione di queste canoe sono accompagnate da rituali per renderle veloci, leggere e fortunate.

Le orme di Laetoli

Le orme di Laetoli sono una importantissima testimonianza dell'antichità della bipedia. Furono trovate in Tanzania e risalgono a circa 3,7 milioni di anni fa. Vengono attribuite ad un gruppo di Australopitechi (Australopithecus afarensis, la specie di cui fa parte anche Lucy) che si muovevano insieme affondando i piedi su un terreno ricoperto di cenere bagnata che si è poi solidificata, “catturando” in modo indelebile il loro passaggio.

Sguardi al femminile

Una giovane aristocratica

Sepoltura femminile dalla Necropoli di Novilara, Pesaro, età del Ferro.

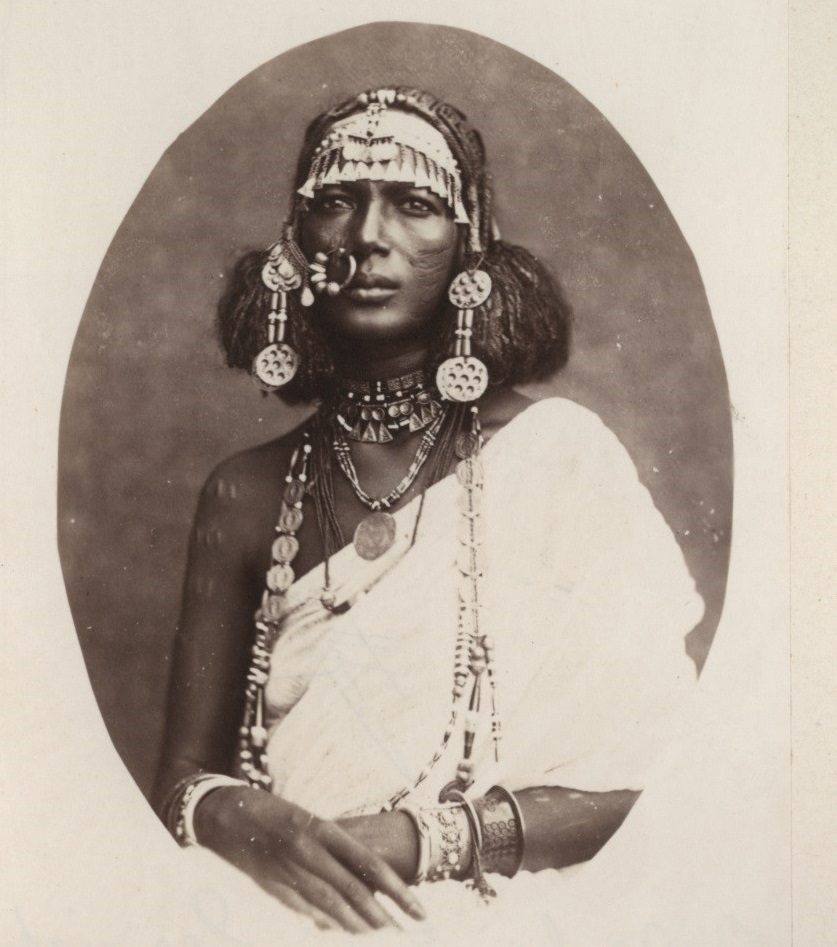

Collana della sposa (JILBAD)

Collane come questa erano donate dai padri alle figlie in occasione del loro matrimonio. La sposa ne rimaneva in possesso anche in caso di divorzio. Proveniente dalla Somalia.

Orecchini in oro

Orecchibi “a cestello”. Provenienti dal corredo di una sepoltura femminile, tomba 124 della necropoli altomedievale di Castel Trosino (Ascoli Piceno). Fine VI - prima metà del VII secolo d.C.

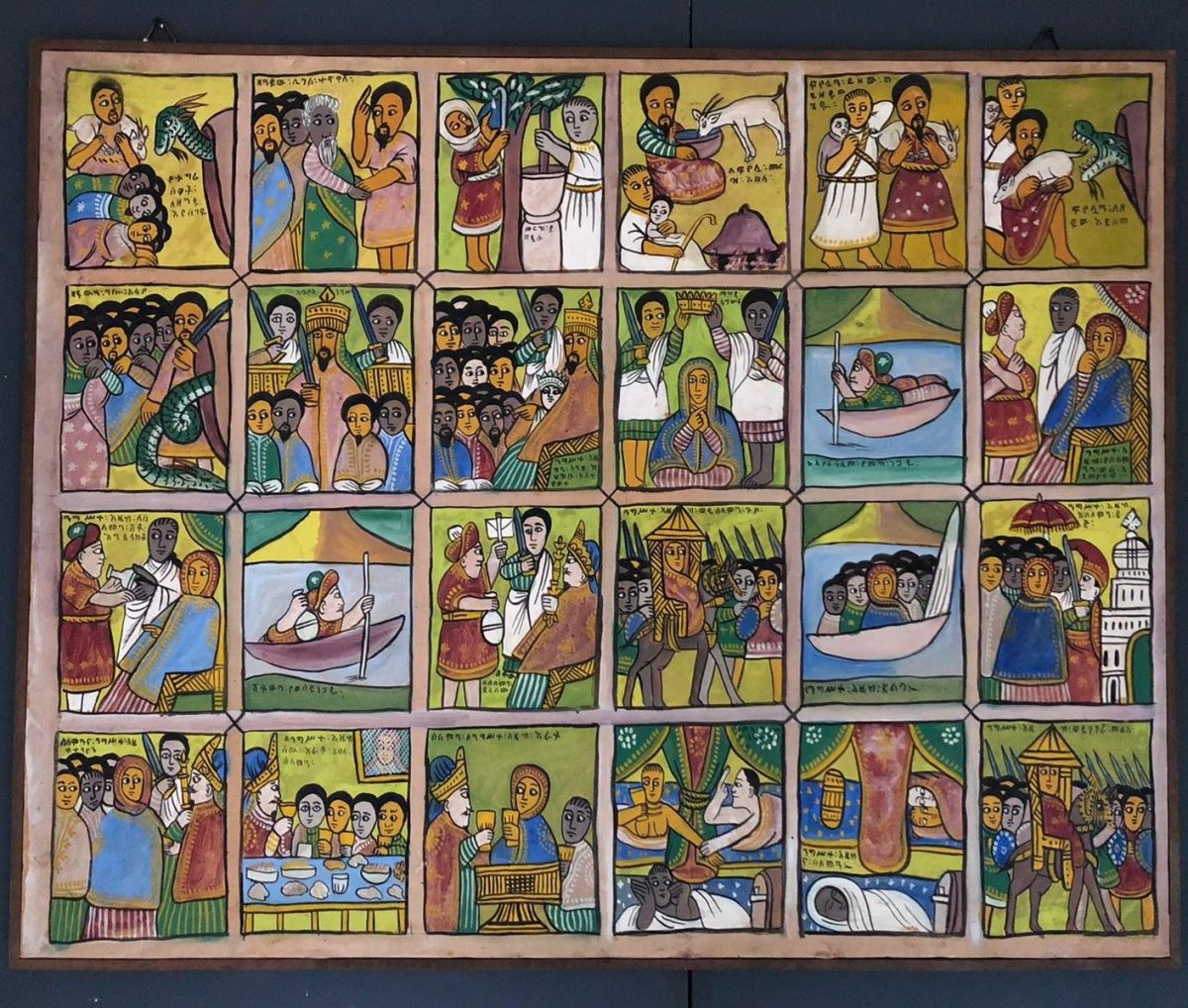

La regina di Saba

Pannello con le storie della regina di Saba. Tipica espressione della pittura etiopica della prima metà del XX secolo, il dipinto illustra in 24 riquadri parte del lungo viaggio di Makeda fino al regno del Re Salomone a Gerusalemme.

Calzature da donna

Calzature da donna in pelle prodotte probabilmente in Libia agli inizi del Ventesimo secolo durante la dominazione turca e raccolte durante la conquista italiana della regione. Queste scarpette presentano un mix di tecniche e stili: il ricamo locale in filo di seta, e una forma e un tacco che richiamano quelli delle calzature ottomane.

L'antenata partoriente

Il parto è affrontato in modo differente a seconda della cultura di provenienza: in molte società extraeuropee si partorisce in posizione verticale per favorire l'uscita del bambino, è questo il caso raffigurato dal moai, statua di un'antenata proveniente dall'Isola di Pasqua.

Collana

Collana con grani di pasta vitrea e pendagli in oro, triangolari e circolari proveniente dal corredo di una sepoltura femminile, la tomba 7 della necropoli altomedievale di Castel Trosino (Ascoli Piceno). Tardo VI-inizi VII secolo d.C.

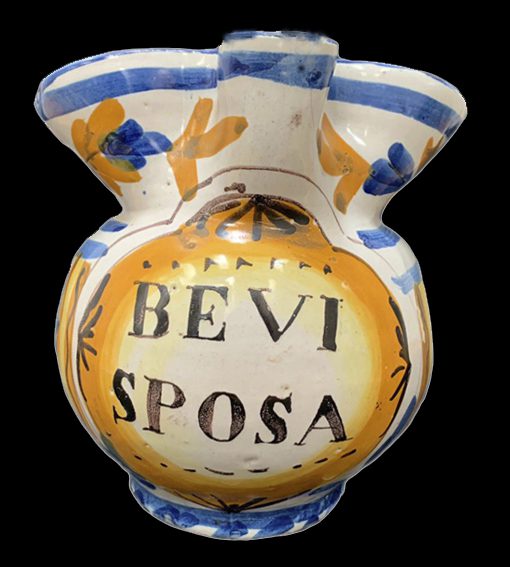

Boccale in terracotta

Proveniente dall'Abruzzo, raccolto per l'Esposizione etnografica di Roma del 1911. Era tradizionalmente uno degli utensili che facevano parte del corredo delle spose.

Dipinto con figura femminile

Prezioso esempio, proveniente dall'Iran, dell’arte di epoca Qajar (dinastia che regnò in Iran nel XVIII e XIX secolo). La pittura di questo periodo è caratterizzata da un sincretismo tra le antiche tradizioni persiane e le suggestioni che provenivano sia dall’Europa, sia dalla Russia e l’oriente estremo.

Coppia di fibule

Ritratto di donna

Nel tardo Ottocento scatti fotografici come questo venivano eseguiti per documentare volti e costumi di persone dell’Africa da colonizzare. Collezione E. H. Giglioli, Stampa all’albume incollata su cartoncino.

Insegna di sale e tabacchi

Proveniente del Piemonte, è degli inizi XX secolo. Una donna che fuma, simbolo di emancipazione femminile oppure immagine stereotipata di trasgressione?

I suoni del mondo

Suonatrice di liuto

Mattonella con suonatrice di liuto. In questa mattonella dell’Iran qajar del XIX secolo è raffigurata una suonatrice di liuto, strumento che proprio in Iran ha avuto origine. Durante il Medio Evo venne introdotto nella Spagna col nome di al ‘ud. Dall’Andalusia, dove la forma subì alcune modifiche, il liuto si diffuse in tutta Europa divenendo lo strumento più importante del Rinascimento.

PUTI-PU

Prodotto dalle popolazioni Lozi dell’Alto Zambesi nel XIX secolo, questo tamburo si suona frizionando la canna posta nella cavità al centro della pelle tesa sulla superficie. Apparentemente simile a uno strumento a percussioni, in realtà il puti-pu emette un suono per sfregamento. La struttura in legno serve come cassa di risonanza. XIX secolo, Zambia.

DUNG CHEN

Il dung chen, tromba da cerimonia tibetana, produce un suono molto basso e profondo, paragonabile al barrito dell'elefante ed è suonata spesso in coppia con un’altra tromba di tonalità leggermente diversa. Il suonatore riesce a produrre un suono continuo impiegando una particolare tecnica di respirazione detta “respirazione circolare”.

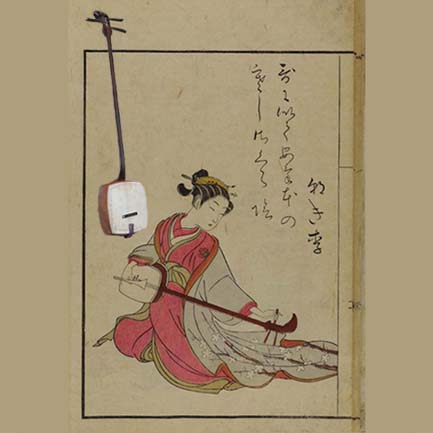

SHAMISEN

Lo shamisen è strettamente associato con il cosiddetto "mondo fluttuante" della cultura popolare urbana del periodo Edo: venne, infatti, fin da subito utilizzato in una serie di intrattenimenti popolari, come il teatro kabuki e il teatro delle marionette bunraku, ma è legato soprattutto al mondo delle geisha e delle case da tè. Viene suonato in posizione seiza (seduti sui talloni), appoggiando lo strumento, che è tenuto in diagonale, sulla coscia destra. La cassa di forma quadrata ha i lati leggermente arrotondati, la tavola armonica è in pelle di gatto su entrambi i lati.

Gruppo di musicanti

Gruppo di musicanti di presepe napoletano della fine XVIII-inizi XIX secolo abbigliati con ciocie, giacche e panciotti di pelle. Gli strumenti, zampogne, chitarre, tamburelli, triccheballacche e altri della tradizione popolare erano spesso opera di artigiani specializzati.

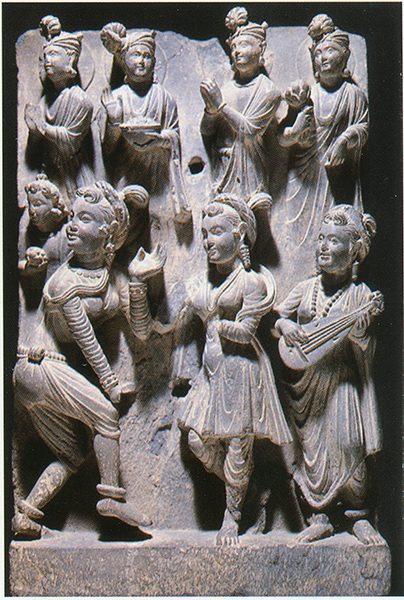

Arte del Gandhara

RILIEVO IN SCISTO

Questo rilievo in scisto dell’arte buddhista del Gandhara (regione che corrisponde al Pakistan settentrionale e a parte dell’Afghanistan) del II-IV sec. d.C. sembra raffigurare il momento di una festività e testimonia l'importanza assunta dalla danza e dalla musica in ambito buddhista.

Corno da caccia

Prodotto dalle popolazioni Sapi, questo olifante in avorio fu ideato per un pubblico europeo, come mostrano le scene di caccia al cervo e al cinghiale e lo stemma del re di Portogallo scolpiti sul dorso dello strumento. Anche l’apertura per l’immissione del fiato è di tipo europeo. Si tratta di una preziosa testimonianza dei rapporti quattro-cinquecenteschi instauratisi tra il Portogallo e realtà politiche dell’Africa costiera subshariana. Fine XV - inizi del XVI secolo Sierra Leone.

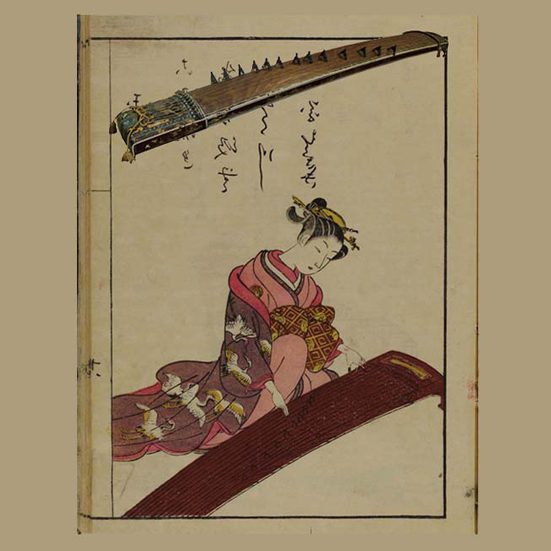

KOTO

Il Koto è una sorta di cetra che arrivò in Giappone intorno al VII-VII secolo. Tradizionalmente è realizzato con legno di paulonia con 13 corde di seta. Le diverse parti del Koto prendono il proprio nome da quelle del drago (ryū), animale a cui viene paragonato, forse in ragione della sua forma allungata e sottile. La parte superiore della cassa armonica viene detta ryūkō, schiena del drago, le estremità dello strumento ryūtō, testa del drago e ryūbi, coda del drago, i piedini ryūshu, mani del drago.

OMICHICAHUAZTLI

Omichicahuaztli è il nome di questo strumento musicale (idiofono a raschiamento) che veniva suonato durante le cerimonie funebri in onore dei guerrieri morti in battaglia. Viene dal Messico preispanico ed è ricavato da un femore umano di un individuo sacrificato. L’osso è stato modificato per produrre il suono e decorato con tessere di mosaico. Il suono veniva emesso passando la conchiglia lungo le scanalature. Lo strumento è in esposizione presso il nostro Museo nella sala dedicata al Mesoamerica.

Fischietto in terracotta

Questo moderno fischietto pugliese testimonia la continuità dell’antica tradizione, diffusa in tutta Italia, della produzione di zufoli in terracotta ai quali veniva attribuita anche la virtù di allontanare, con il loro fischio assordante, le forze negative.

Suonatrice di tarbouka

Mario Ridola, 1924. Olio su tela. Mario Ridola (Napoli 1890 - Catanzaro 1973), pittore formatosi all’Accademia di Belle Arti di Napoli, soggiornò negli anni Venti in Libia, affermandosi come artista coloniale, e in particolare come ritrattista di soggetti "orientali". Il dipinto raffigura una ragazza che suona la tarbouka (o darbouka), strumento musicale a percussione diffuso, con numerose varianti, in diversi paesi del Mediterraneo.

Arpa

In Birmania l’arpa è uno degli strumenti musicali principali ed è caratterizzata dalla forma simile ad un vascello. Il corpo è di padouk, albero tipico della regione. Per la sua importanza nella cultura locale, lo strumento è spesso impreziosito da intarsi e decorazioni.

Tromba portavoce

Suonate nelle società bongo in occasione di riti funebri riservati a notabili e capi, le trombe portavoce servivano a favorire il passaggio del defunto dalla comunità dei vivi a quella degli antenati. Mediante lo strumento si amplificavano le richieste terrene rendendole più udibili per i defunti. Di grandezza variabile, le trombe portavoce presentano un’estremità aperta e una chiusa, intagliata e decorata in modo da ricreare una testa umana, con un foro sul retro per permettere l’immissione d’aria. XIX secolo, Sudan.

Cembalo di legno e pelle

I tamburelli venivano spesso costruiti dallo stesso suonatore usando un setaccio come cornice e dei ritagli di lamiera metallica come i sonagli. Il loro suono dà il ritmo ai balli, come dimostra anche il dipinto sulla membrana di pelle che decora questo esemplare marchigiano. Loreto, Marche.

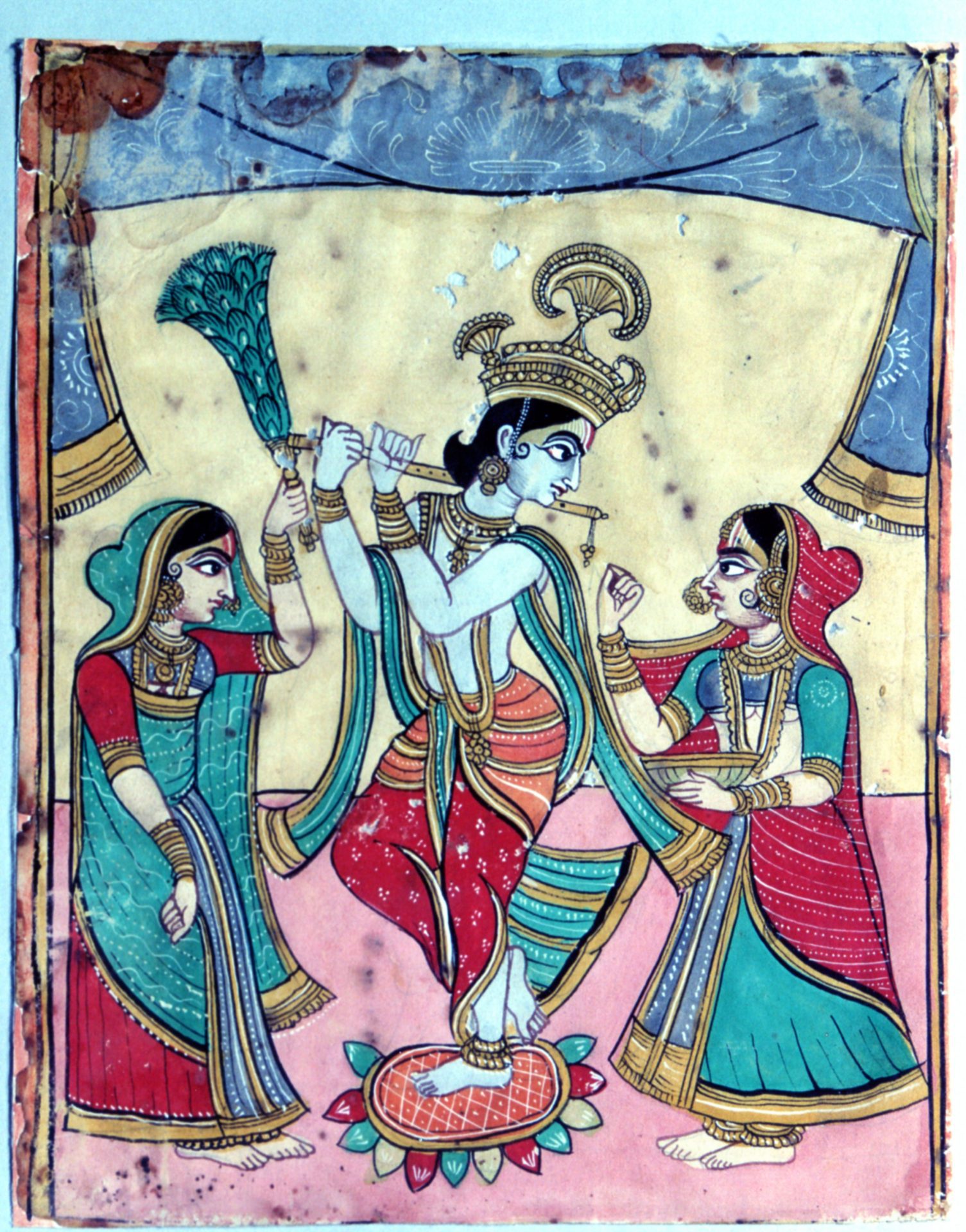

Miniatura indiana

In questa miniatura indiana del XIX secolo il dio Krishna suona un flauto traverso su un fiore di loto affiancato da due pastorelle. In India il flauto si chiama bansuri al nord e pulanguzhal al sud, ed è ancora oggi annoverato fra gli strumenti del repertorio musicale classico.

Il potere degli oggetti – Gli oggetti di potere

Guerriero bronzo

Fra i materiali archeologici di ambito nuragico spicca un “bronzetto” di guerriero, eccezionale sia per le dimensioni (39 cm. di altezza), sia per lo stato di conservazione. Ritrovato intorno alla metà del XVIII sec. in una imprecisata località della Sardegna, può essere a ragione considerato uno dei più antichi ritrovamenti dell'arte bronzistica nuragica.

Il guerriero, in piedi, con elmo a calotta cilindrica ornato di lunghe corna arcuate in avanti e una cresta mediana a due apici, protende le braccia in avanti, stringendo con la mano sinistra uno scudo circolare e tre spade a elsa bilobata, che spuntano al di sopra dello scudo, e con la destra l'elsa di una spada o di un pugnale (manca la lama).

Il collo è protetto da due cerchi. Indossa una tunica corta fino alle cosce, sotto la quale spunta il bordo di una seconda tunica, e una corazza articolata sul davanti in due fasce segnate a fitte striature longitudinali; le spalle sono protette da spallaccini ugualmente striati a solcature parallele. Sulle spalle, sono applicati alla corazza due anelli orizzontali sovrapposti; dietro, dalla vita, scendono fino al bordo inferiore della tunica tre lunghe fasce frangiate.

La vestizione del guerriero

Numera le immagini per ricostruire la vestizione del guerriero!

Pugnale yemenita

Jambija: questo è il nome del pugnale yemenita in argento del XIX secolo caratterizzato dalla corta lama ricurva. Con costolatura centrale, affilata su entrambi i lati; la presa, a clessidra, è ornata con motivi vegetali ed elementi applicati. Il fodero è riccamente guarnito con rosette, borchie e motivi a onde. Nella fascia obliqua centrale si affrontano due pavoni

Nello Yemen questi pugnali sono un elemento caratteristico dell’abbigliamento maschile: dagli esemplari più semplici a quelli preziosamente decorati, essi rappresentano un simbolo di virilità, perché sottolineano il passaggio dalla pubertà all’età adulta.

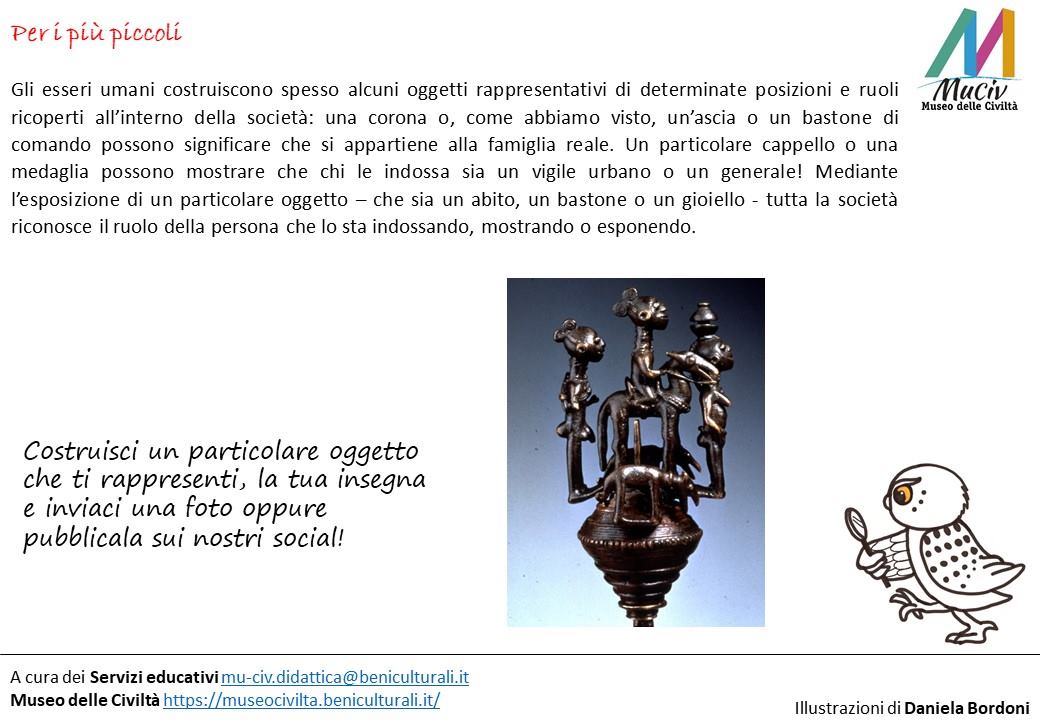

Per i più piccoli

Gli esseri umani costruiscono spesso alcuni oggetti rappresentativi di determinate posizioni e ruoli ricoperti all’interno della società: una corona o, come abbiamo visto, un’ascia o un bastone di comando possono significare che si appartiene alla famiglia reale. Un particolare cappello o una medaglia possono mostrare che chi le indossa sia un vigile urbano o un generale! Mediante l’esposizione di un particolare oggetto – che sia un abito, un bastone o un gioiello - tutta la società riconosce il ruolo della persona che lo sta indossando, mostrando o esponendo.

Costruisci un particolare oggetto che ti rappresenti, la tua insegna e inviaci una foto oppure pubblicala sui nostri social!

Insegna di comando

XIX secolo

Guinea Bissau

Museo preistorico etnografico “Luigi Pigorini”

Emblemi del potere come questo, realizzato in bronzo con la tecnica della cera persa, furono prodotti dalle società Biafada o Biadaranke fin dal XVII secolo, sembra per diffusione dall’antico Impero del Mali (XI-XV sec.). Questa insegna di comando raffigura sulla propria sommità l’antenato fondatore del lignaggio reale posto sopra un cavallo, simbolo di autorità e status. Conservati in luoghi sacri, scettri come questo venivano usati per ricordare e sancire pubblicamente e ritualmente la legittimità dell’autorità politica.

Per i più piccoli

Gli esseri umani costruiscono spesso alcuni oggetti rappresentativi di determinate posizioni e ruoli ricoperti all’interno della società: una corona o, come abbiamo visto, un’ascia o un bastone di comando possono significare che si appartiene alla famiglia reale. Un particolare cappello o una medaglia possono mostrare che chi le indossa sia un vigile urbano o un generale! Mediante l’esposizione di un particolare oggetto – che sia un abito, un bastone o un gioiello - tutta la società riconosce il ruolo della persona che lo sta indossando, mostrando o esponendo.

Costruisci un particolare oggetto che ti rappresenti, la tua insegna e inviaci una foto oppure pubblicala sui nostri social!

Calumet

Fornello di pipa in catlinite a forma di volto umano, di fronte al quale sta un visone americano (Mustela vison).

Ojibway, Praterie orientali, Nord America.

Per i nativi americani delle grandi pianure la pipa della pace (calumet) è l’oggetto sacro per eccellenza.

Le due parti di cui si compone – cannello e fornello – sono conservate disgiunte, in una custodia di pelle di cervo, per l’enorme potere che esse racchiudono; quando vengono unite insieme si attiva la congiunzione cosmica tra Cielo e Terra, tra il mondo fisico e quello metafisico.

Fumare con il calumet, quindi, è un’azione di grande valenza rituale che ha inizio con la presentazione dell’oggetto alle quattro direzioni dell’universo.

In quanto garante del principio etico di veridicità - non si poteva dichiarare il falso in sua presenza – la pipa ristabiliva la pace sociale e suggellava le alleanze politiche comprese quelle, cruciali, con gli invasori anglo-americani i cui “trattati di pace” erano invece stipulati per essere puntualmente disattesi quando gli interessi di predominio coloniale lo richiedevano.

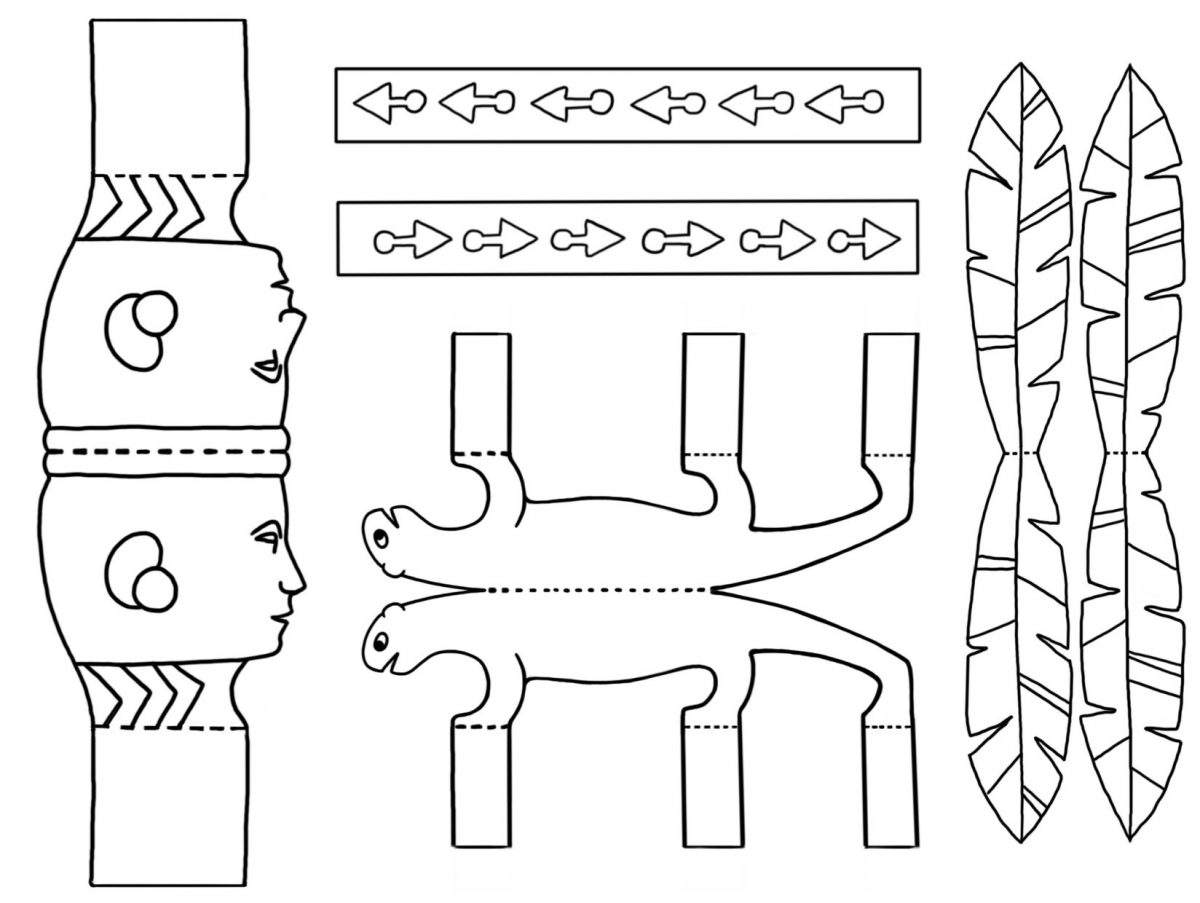

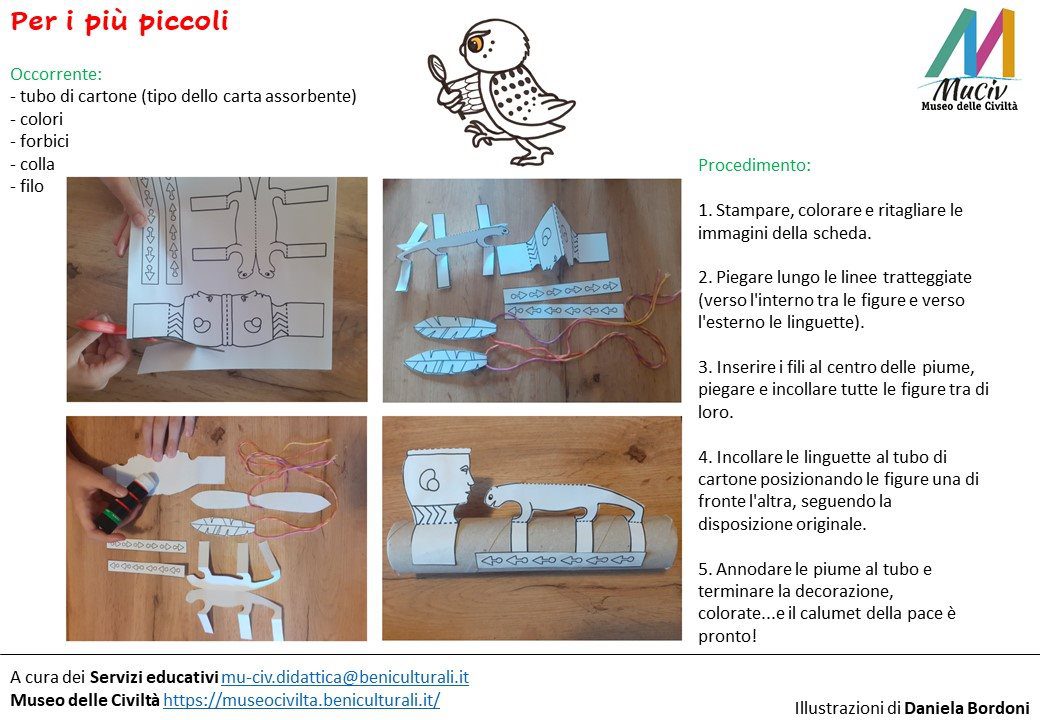

Calumet della pace

Costruisci il tuo calumet! Utilizzalo per fare pace dopo un litigio o per stabilire promesse e patti duraturi.

Insegna

Due stambecchi rampanti dalle lunghe corna ricurve sono affrontati ai lati di un elemento centrale mentre dai quarti posteriori si protendono due felini, aggressori. Questi oggetti, datati tra il 1300 e 750 a.C., provengono dal Luristan regione nell’Iran nord-occidentale che si sviluppa lungo la porzione mediana della catena dei monti Zagros, al confine con la Mesopotamia. Poiché sono stati ritrovati spesso in sepolture di guerrieri si suppone fossero emblemi di prestigio personale. Essi, come sottolineato dalla costruzione a sviluppo rigidamente verticale, guarnivano elementi cilindrici e potevano costituire terminali di insegne, simboli queste, appunto, di prestigio e rango sociale.

Imperatrice bizantina

Ritratto di un’imperatrice tardoantica.

Museo dell’Alto Medioevo.

Acquistato nel 1972 dalla collezione De Gentili Siciliano.

IV-V secolo d.C.

Realizzata in un marmo bianco a grana fine di buona qualità, il ritratto restituisce l’immagine di una donna con diadema, elemento questo che la identifica come una imperatrice, forse Galla Placidia.

Nel Tardoantico i ritratti imperiali non erano solo un simbolo del potere, ma avevano esse stesse un potere. A tal proposito, Atanasio, padre della chiesa di IV secolo d.C., scrive: “Nell’immagine vi è l’idea e la forma dell’imperatore e l’idea è sia nell’imperatore, sia nella sua immagine”. Tale percezione delle immagini imperiali era presente anche nel VI secolo, come dimostra la validità ancora in quel secolo del “ad statuam confugere”, ossia della possibilità di trovare rifugio presso l’immagine dell’imperatore. Un atto questo che equivaleva a chiedere la protezione dell’imperatore in persona.

Scettro ruyi

Lo scettro ruyi (ruyi, "secondo i desideri") non è solo un simbolo di potere, ma anche più genericamente di buon auspicio, di fortuna e ricchezza. Talvolta una, come in questo caso, o entrambe le estremità assumono la forma del lingzhi, il fungo dell'immortalità, accrescendo così le valenze positive dello scettro.

Era usato durante le cerimonie, sia in ambito civile che religioso - buddhista e taoista -, ma era anche un oggetto da collezione e un dono molto apprezzato, in quanto spesso fatto di materiali preziosi quali la giada, l'avorio, l'oro, o legni pregiati, e sempre di raffinata fattura.

Cina, Dinastia Qing (1644-1911) regno dell’imperatore Qian Long (1736-1795).

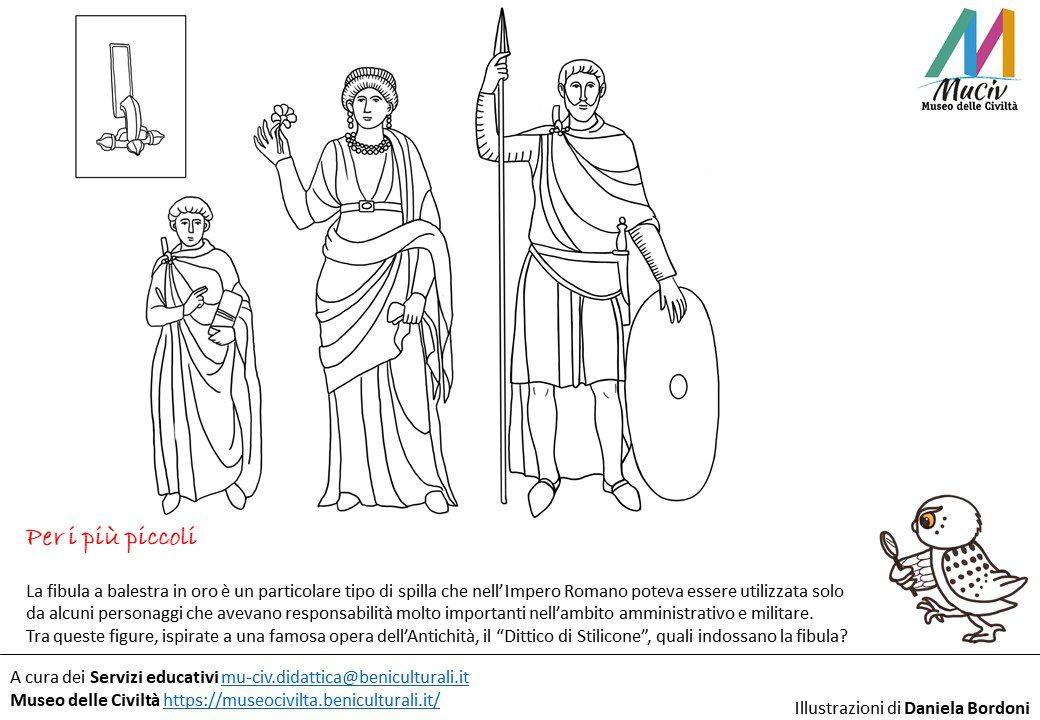

Fibula in oro a balestra o a croce latina

Museo dell’Alto Medioevo – Museo delle Civiltà (sala 1)

Dall’area della Velia e dei palazzi del Palatino a Roma.

V secolo d.C.

La fibula (spilla) si compone di una parte rettangolare molto allungata, detta staffa, un braccio trasversale e un arco semicircolare con sezione esagonale che funge da raccordo tra i primi due elementi. L’oggetto viene così ad assumere una forma a croce latina o a balestra da cui deriva la denominazione. La parte allungata rettangolare è decorata a traforo: al centro è raffigurata una croce centrale intorno alla quale si sviluppano eleganti intrecci con foglie e uccelli.

Le fibule a balestra in oro erano riservate solo ad alcune categorie di personaggi. Precisamente costituivano un segno distintivo, un simbolo di status e di potere, degli alti funzionari dell’amministrazione statale e dell’esercito.

per i più piccoli

La fibula a balestra in oro è un particolare tipo di spilla che nell’Impero Romano poteva essere utilizzata solo da alcuni personaggi che avevano responsabilità molto importanti nell’ambito amministrativo e militare.

Tra queste figure, ispirate a una famosa opera dell’Antichità, il “Dittico di Stilicone”, quali indossano la fibula?

Ascia da parata

XIX secolo.

Repubblica Democratica del Congo.

Museo preistorico etnografico “Luigi Pigorini”.

Simbolo reale prodotto da società Luba nel bacino dell’alto Lomami, quest’ascia in legno, ferro, conterie e avorio era un attributo di capi preposti al controllo di posti strategici legati a corsi d’acqua. Veniva utilizzata durante alcune danze della società religiosa mbudye.

Mantellina (lamd)

Etiopia

XIX secolo

Museo preistorico etnografico “Luigi Pigorini”.

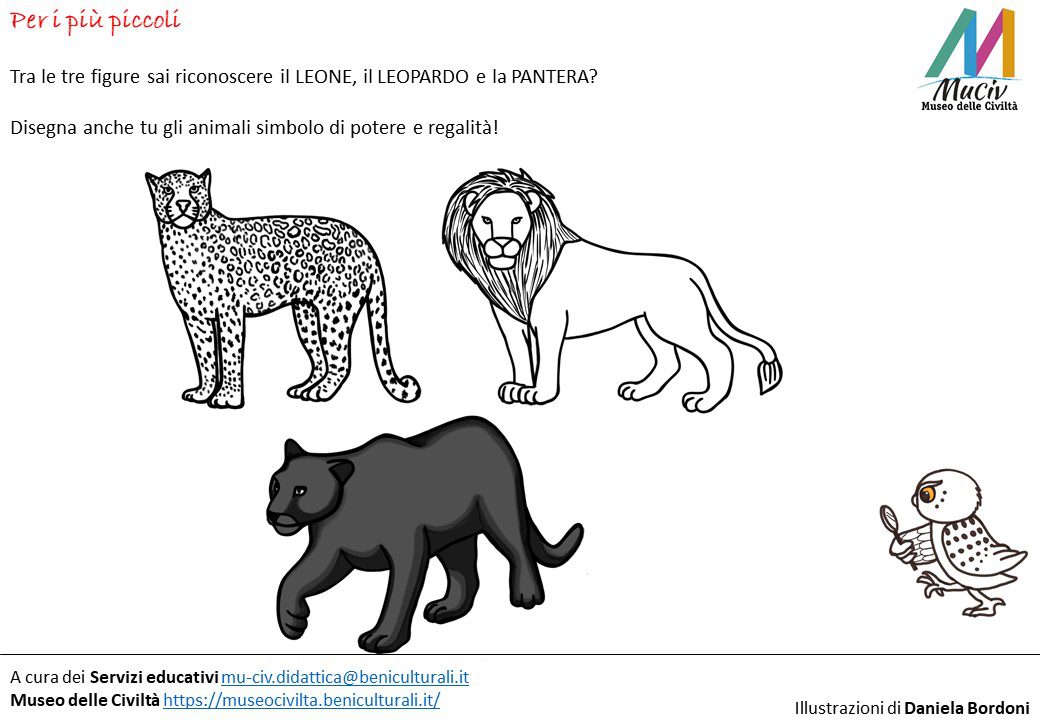

Nell’Etiopia ottocentesca la pelle di leone era considerata insieme a quella di pantera e di leopardo tra i materiali più nobili, simbolo di potere e di status elevato. Questa mantellina in pelle di leone con piccole borchie in argento rappresenta un dono di prestigio tra regnanti: fu regalata al re d’Italia Vittorio Emanuele III dal negus dello Shoa Menelik II, in procinto di venir nominato imperatore di Etiopia.

Gli oggetti di potere KIDS

Tra le figure riconosci il LEONE, il LEOPARDO e la PANTERA!

Disegna anche tu gli animali simbolo di potere e regalità!

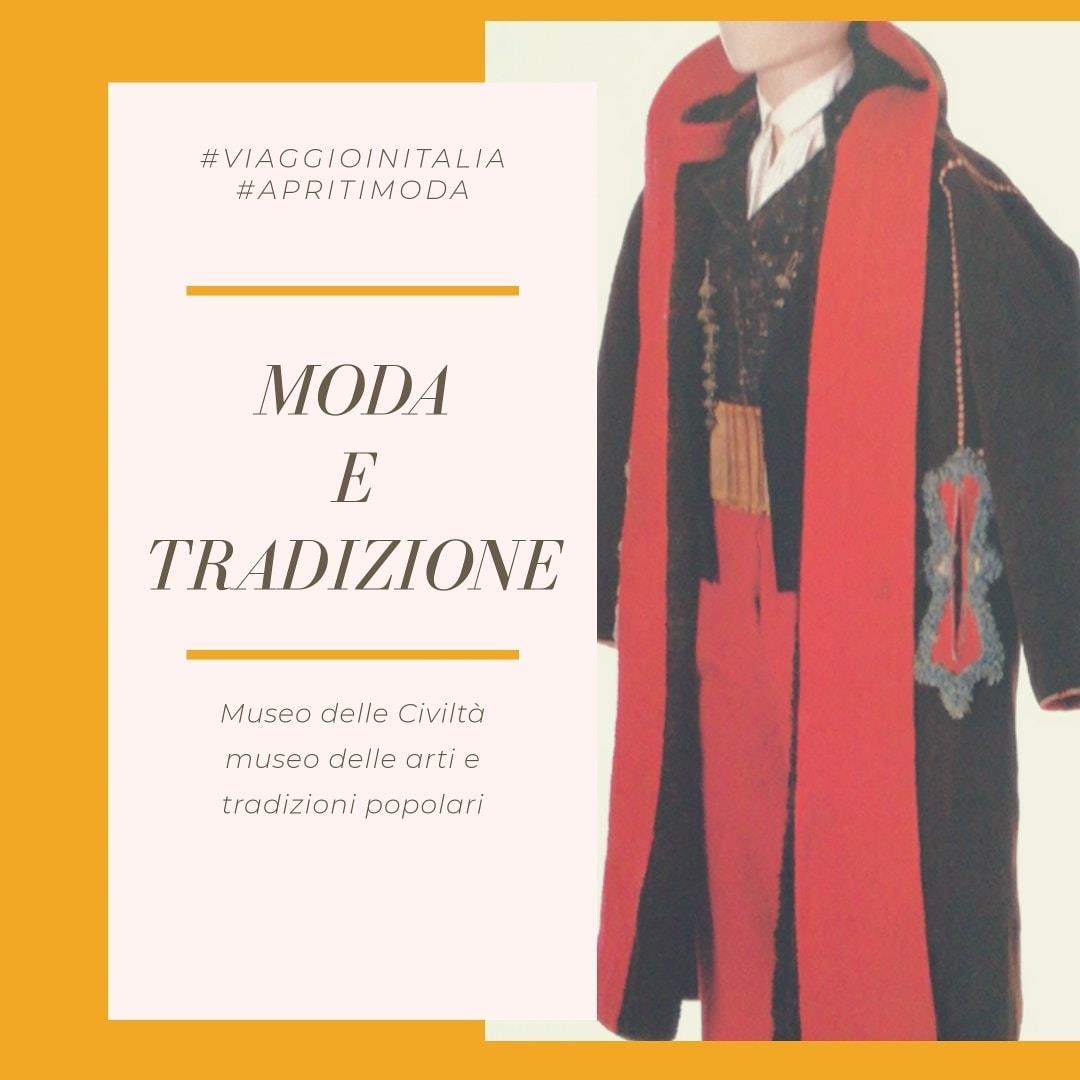

Moda e tradizione

Costume nuziale

Il costume nuziale da Pontecorvo in provincia di Frosinone ha una veste composta da un corsetto e una lunga gonna in seta verde che è in parte coperta da un panno obliquo, rosso nella zona posteriore e blu con larghe bande vivacemente ricamate in quella anteriore. Le maniche dell’abito, in seta celeste bordata da alti galloni, sono allacciate alle bretelle del corsetto mediante un nastro che passa attraverso due asole. Un fazzoletto di raso rosso trapezoidale acconcia morbidamente il capo.

Costume festivo da pescatore

Quello che identifica come capo di pregio questo elegante costume festivo da pescatore della metà del XIX secolo proveniente da Cagliari, è il ricercato cappotto tessuto in lana marrone chiamato serenìccu o pilùrzo, con cappuccio, tasche sfrangiate e larghi risvolti rossi come la berretta in lana. I pantaloni di panno rosso, che si vanno restringendo verso l’orlo, sostituiscono nei giorni di festa quelli bianchi di tela usati quotidianamente. Il giubbino aperto lascia intravedere una fusciacca di seta a righe a cingere la vita.

Cuffia costume Aosta

Questa caratteristica cuffia del costume di Gressoney in Val d’Aosta, ha la calotta in velluto nero riccamente decorata con filati d’oro e d’argento, canutiglie e pietre semipreziose azzurre e verdi; l’ampia cresta a raggiera è ottenuta con filati metallici lavorati a piccoli cerchi.

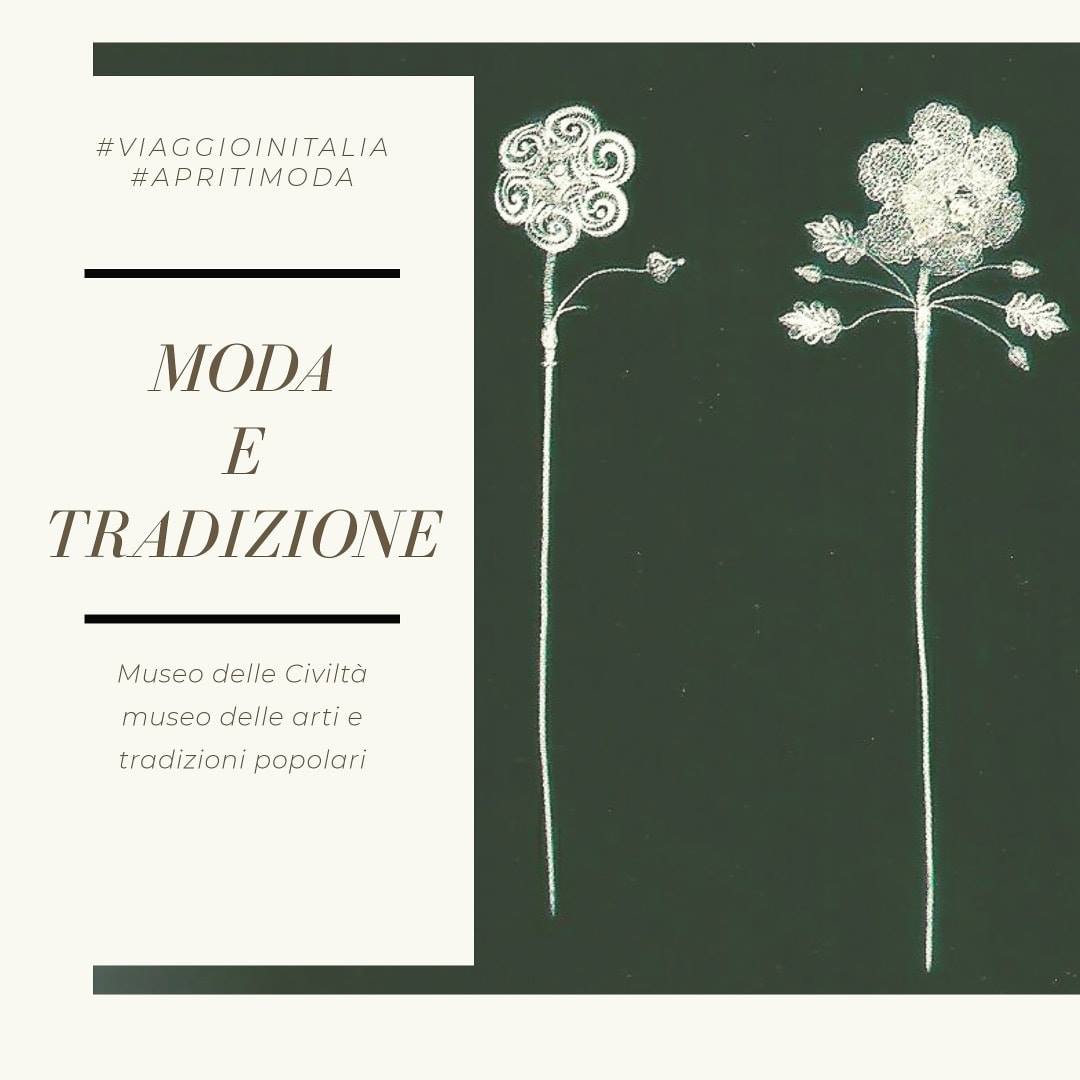

Spilloni crinali

Gli spilloni crinali, donati dal fidanzato alla futura sposa non devono essere considerati solo degli ornamenti perché portatori di significati simbolici: come le ragazze fissavano i capelli per creare complesse acconciature, così l’uomo “legava” la donna a sé. In questi esemplari laziali in filigrana d’argento della metà del XIX secolo, anche le capocchie a forma di corolla hanno valenze allegoriche: alludono alla rinascita della natura e perciò sono di buon augurio per la fecondità di chi li indossa. I fiori, fissati con un “tremulo”, sottile spirale mobile, al lungo spillo ondeggiavano ad ogni passo della ragazza, aumentandone il potere seduttivo.

Costume femminile di San Polo Matese

Il costume femminile da San Polo Matese (CB) è caratterizzato dalle numerose e vivaci guarnizioni che non hanno solo una funzione decorativa: ad esempio le due bande applicate sulla veste, una sull’orlo e una più in alto, sottolineano che quest’abito è di uso quotidiano giacché quello festivo ne prevede tre.

Le maniche dai larghi paramani, ornate con vistose coccarde, vengono sfilate durante i lavori e appuntate sul retro della gonna. Il grembiule è decorato con un gallone con motivi floreali e ricopre gran parte dell’abito, lasciando scoperte le bretelle in seta rossa del bustino.

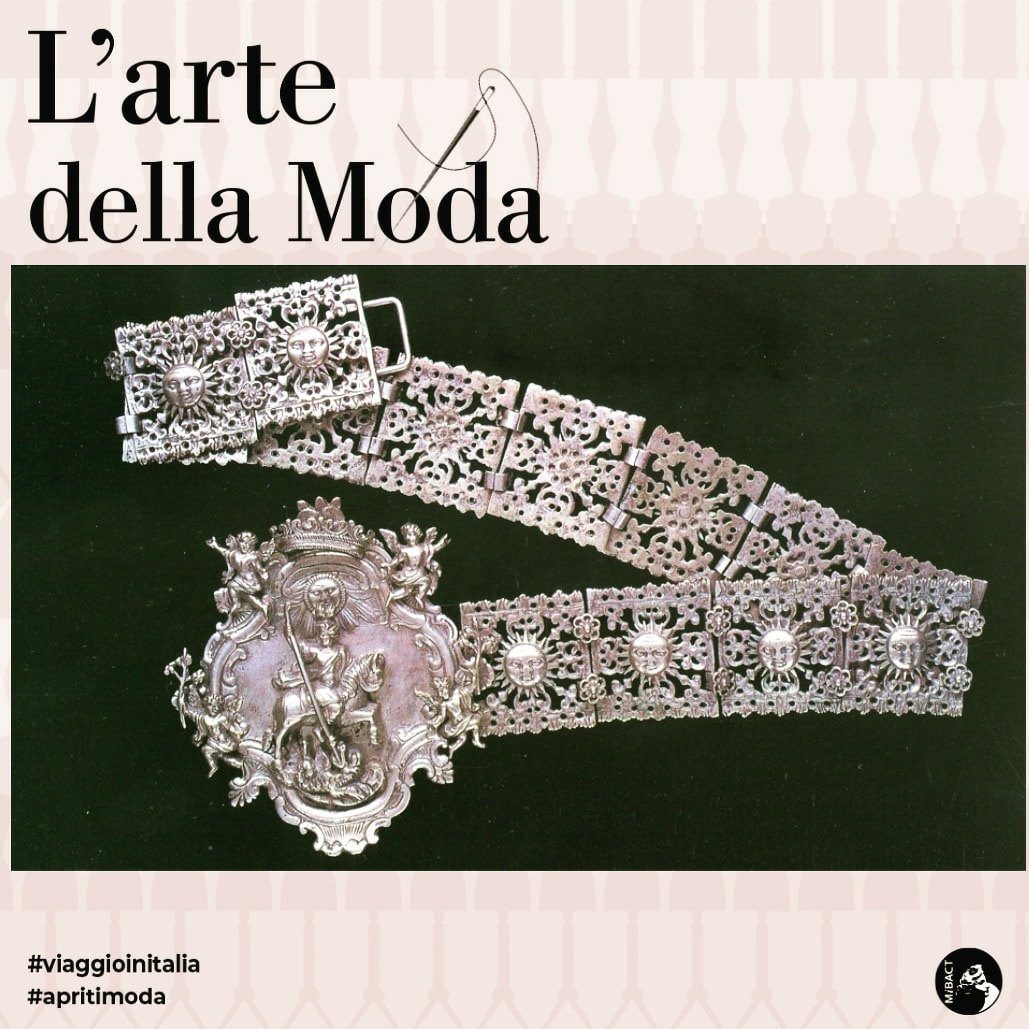

Placche decorate

Tredici placche collegate da rosoncini e decorate al centro con un piccolo sole a rilievo costituiscono la preziosa cintura in argento dell’abito cerimoniale femminile di Piana dei Greci in Sicilia. Sull’elemento centrale è raffigurato San Giorgio nell’atto di uccidere il drago. Questo santo, insieme alla Madonna Odigitria, è il protettore della comunità degli albanesi, che alla fine del XV secolo si stabilirono in Sicilia: i loro discendenti mantengono tuttora vive le tradizioni e la lingua del paese d’origine.

Felini grandi e piccoli

Insegna toscana

Questa insegna toscana dipinta con colori vivaci tra la fine del 1800 e gli inizi del secolo scorso rappresenta un venditore - tracciato in maniera caricaturale con un grosso naso e una vistosa gobba – intento a friggere dei topini, cioè degli gnocchetti dolci. L'insegna è del tipo descrittivo perché è chiaramente indicato il prodotto, di cui si enfatizza la qualità "specialità della casa" e il prezzo. Giocando sulle parole, il pittore ha umoristicamente disegnato veri e propri piccoli topi che saltano intorno al fornello, mentre un grande gatto tigrato fissa sornione lo spettatore. Da notare come la resa dell’animale – che rappresenta la “marca di fabbrica” - sia molto realistica, in contrasto con il resto della scena.

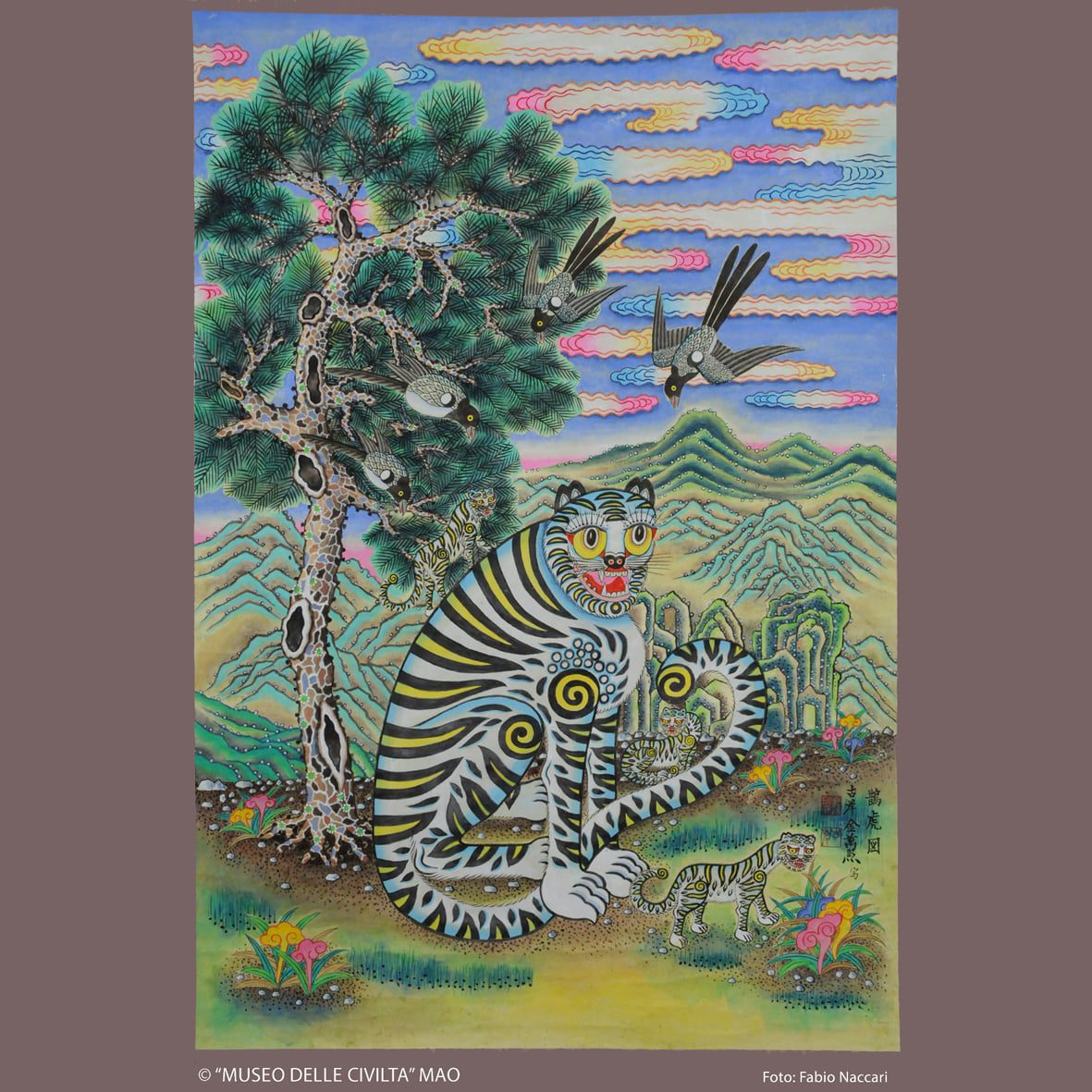

Dipinto raffigurante una tigre

Autore: KIM Man-hee, Patrimonio Culturale Intangibile di Seoul n. 18, Maestro di Pittura popolare.

Colori su carta.

Corea, anno 2012.

Il dipinto raffigura una tigre con due cuccioli accovacciata sotto un grande pino, sullo sfondo di montagne. Tra i rami dell’albero e in volo nel cielo solcato da nubi sono presenti due coppie di gazze; a terra, tra l’erba, si intravedono i funghi dell’immortalità.

La tigre, simbolo di potere e di coraggio, è uno dei soggetti preferiti della pittura popolare: si credeva infatti che tenesse lontani gli spiriti malvagi, in tale funzione ricollegandosi alle credenze sciamaniche autoctone. Si pensava inoltre che difendesse sia da calamità naturali quali inondazioni e incendi, come anche da guerre, carestie e malattie. Questa valenza positiva del felino è evidente nel modo di rappresentarlo: la tigre non ha affatto un aspetto minaccioso ma, attorniata dai suoi piccoli, integrata nel vivace e colorato paesaggio, è uno degli elementi che assicurano al popolo coreano una vita felice e prospera.

Lince iberica

La lince iberica o lince pardina (Lynx pardinus) è una specie in pericolo di estinzione che attualmente è presente solo in poche aree della Spagna. Un tempo però la sua diffusione era molto più ampia, tanto che alla fine del Pleistocene la ritroviamo anche in Italia, mentre in Francia è sopravvissuta almeno sino all’inizio dell’Olocene.

L’analisi del DNA di alcuni resti di lince della nostra collezione faunistica di confronto, provenienti dal famoso sito paleolitico delle Arene Candide (Finale Ligure, SV), ha dimostrato, anche da un punto di vista genetico, la presenza in questo giacimento preistorico della lince iberica tra circa 24.000 e 18.000 anni fa, insieme alla lince europea (Lynx lynx).

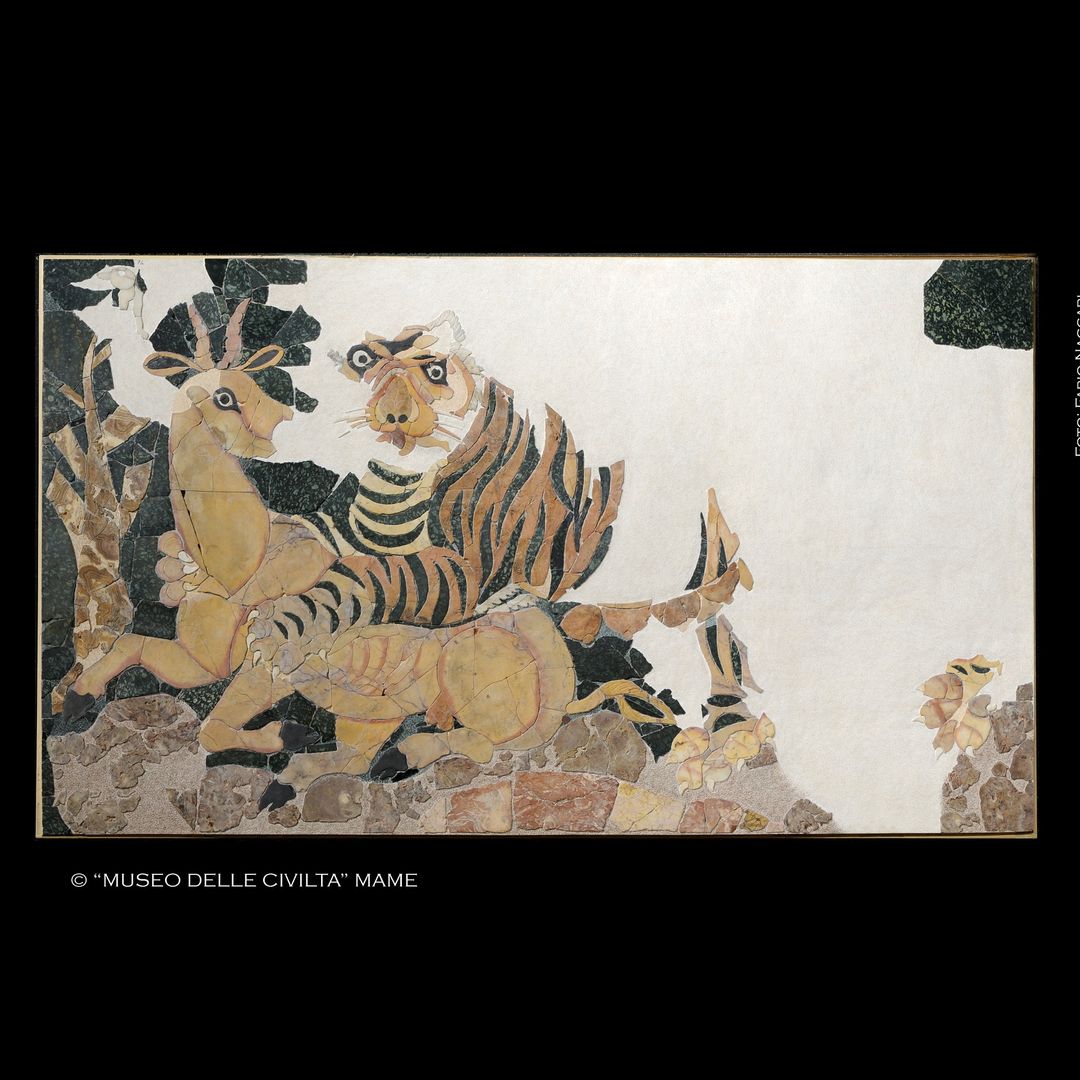

Tigre che assale un'antilope

Lungo la parete sinistra della sala di rappresentanza decorata a opus sectile dell’edificio fuori Porta Marina (tardo IV sec. d.C.) è raffigurata una tigre che assale un’antilope. Colpisce la raffinatezza degli effetti coloristici realizzati attraverso l’uso di diversi marmi colorati, a volte trattati con il fuoco per creare delle sfumature, e la rappresentazione dell’attimo esatto nel quale il felino assale la sua preda.

L’immagine, collegabile ai due riquadri della parete opposta della sala con due leoni che assaltano dei cervidi, si riallaccia alla rappresentazione classica delle venationes (cacce), spettacoli molto apprezzati nella Roma antica. Con questo termine si allude a spettacoli diversi: sfilate di animali, combattimenti di animali tra loro, caccia di carnivori a erbivori o di uomini ad animali.

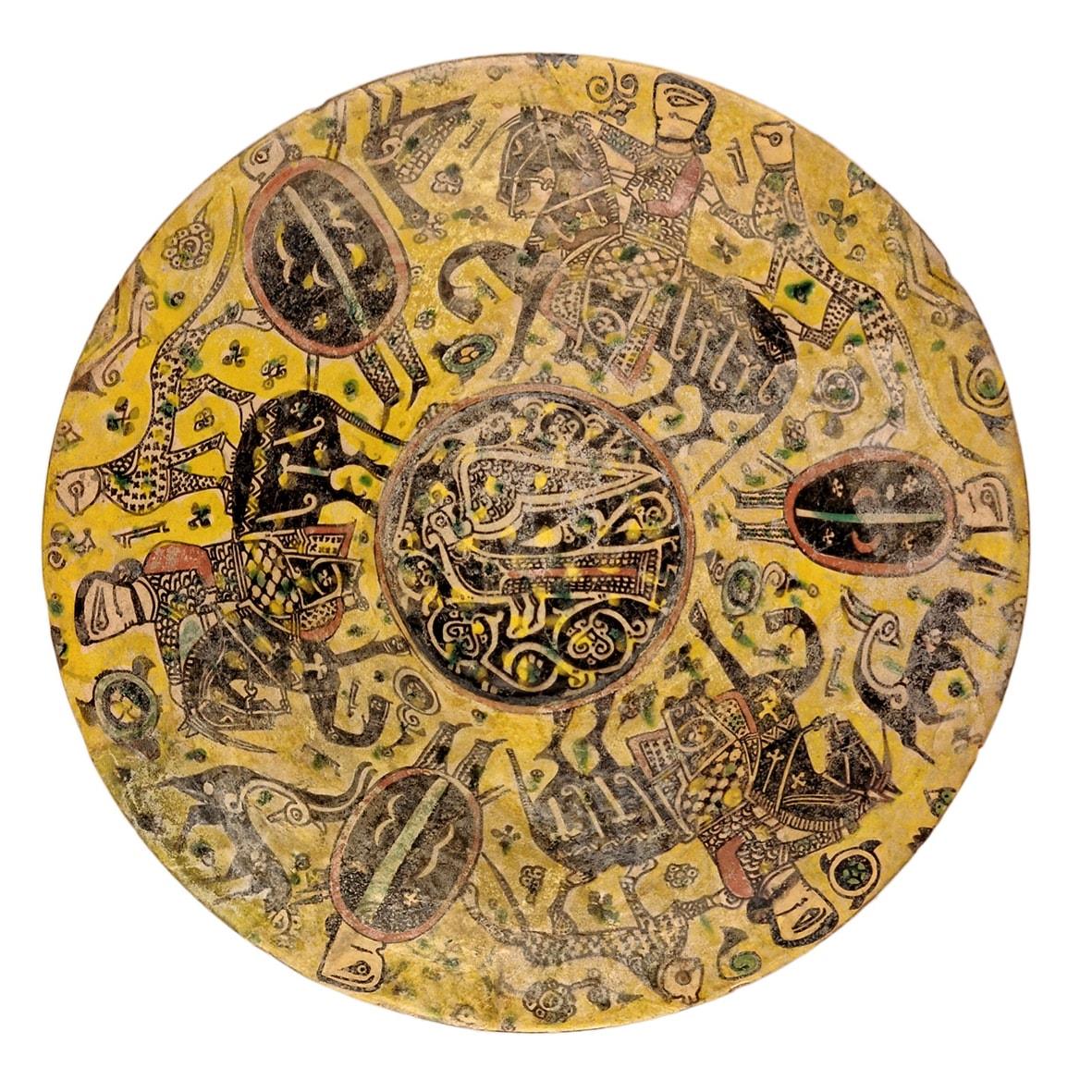

Coppa dell'Iran

Su questa larga coppa, prodotta nelle fornaci dell’ Iran nord-orientale tra il IX e il X secolo, è rappresentata una scena di caccia. Si tratta di un tipico esempio della ceramica buff ware caratterizzata dal fondo che a volte può assumere una tonalità giallo intenso come in questo caso. Tre cavalieri si alternano ad altrettanti scudieri. Un felino maculato, irrealisticamente ritto sul dorso cavallo, collega le figure: la zampa posteriore poggia sullo scudo mentre quella anteriore sulla spalla del cavaliere. Il motivo decorativo, che rielabora temi tradizionali delle culture con cui l’Islam è venuto a contatto durante la sua espansione, appare quasi confuso dai numerosi elementi: grafemi, rosette, vortici, animali fantastici, che riempiono la superficie in una sorta di horror vacui, proprio di questo tipo di manufatti.

Peso a forma di tigre attorta

Bronzo dorato.

Cina, dinastia Han occidentali (206 a.C. - 23 d.C.): secc. II-I a.C.

L’oggetto raffigura un felino con la testa alzata e volta all’indietro, il corpo piegato su sé stesso. Sul dorso sono incise delle linee a forma di mezzaluna a rappresentare le strisce del manto, e dalla bocca spuntano i lunghi canini. Il peso (zhen) serviva a tenere ferme stuoie, carte o tessuti.

Raffigurazioni di felini attorti sono peculiari dell’epoca Han, e risentono dell’influenza dall’arte animalista della regione nord-occidentale dell’Ordos abitata dai Xiongnu, tribù di pastori nomadi in costante conflitto con i sedentari cinesi han. Nell’oggetto in questione, l’atteggiamento in cui è ritratta la tigre rende efficacemente l’idea dell’agilità e della pericolosità dell’animale.

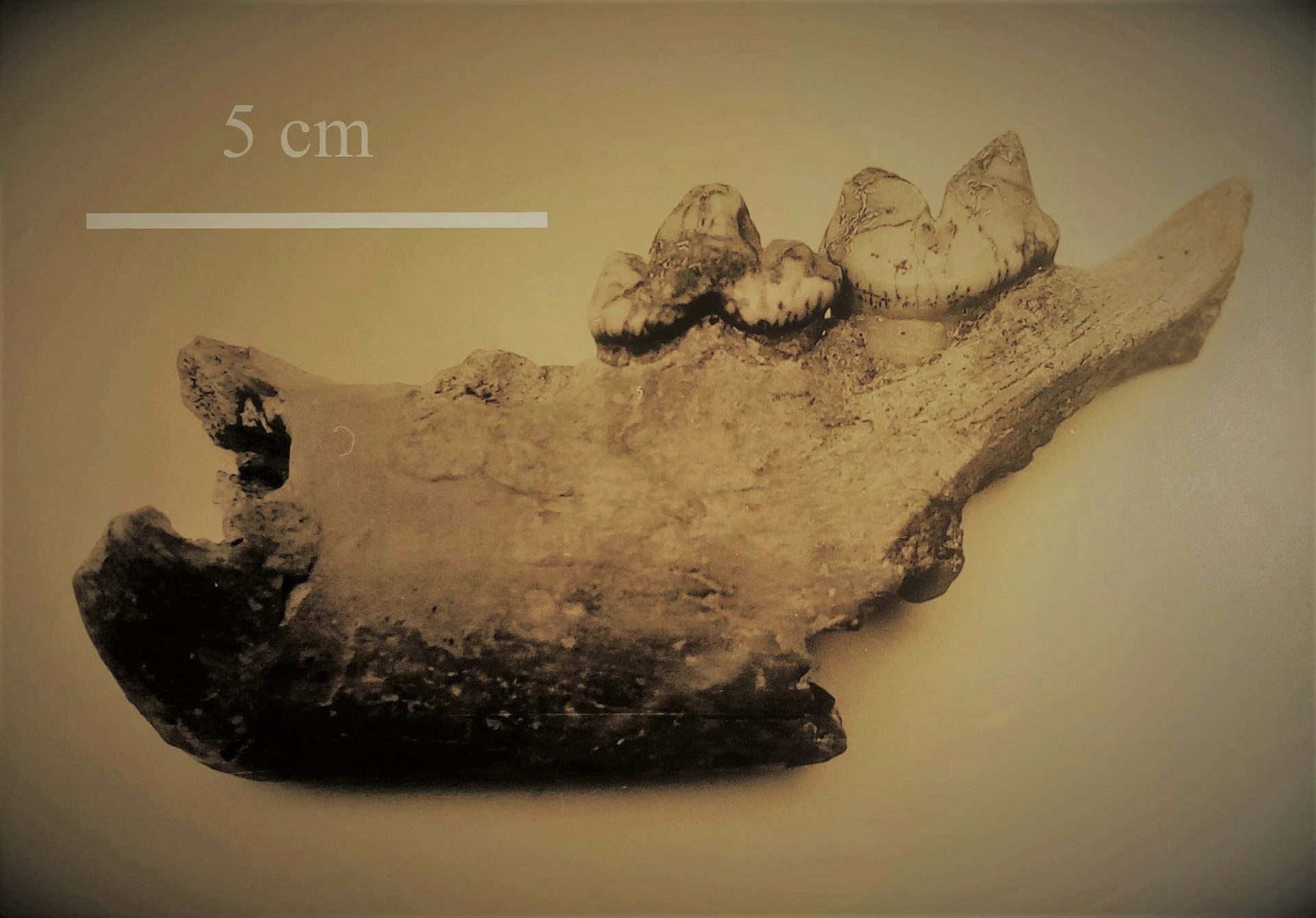

Leone delle caverne

Se pensiamo al leone ci vengono subito in mente l’Africa o l’Asia, ma in passato i leoni si potevano trovare anche in Europa; per le popolazioni più antiche si tratta del cosiddetto leone delle caverne (Panthera spelaea) estinto intorno ai 15.000 anni fa e identificato come taxon a sé stante non solo su basi morfologiche, ma anche genetiche, mentre quelle oloceniche sono riferite alla specie moderna, Panthera leo, che quindi aveva un areale più ampio rispetto all’attuale poiché oltre che in Asia occidentale dove è sopravvissuta sino al XIX secolo, si trovava anche nei Balcani fino ad almeno l’età del Ferro.

La mandibola di leone della foto, attualmente esposta nella sala del Paleolitico, è stata rinvenuta nel livello “m” del sito di Torre in Pietra vicino Roma che è riferibile a circa 350.000 anni fa. Il reperto, raccolto durante gli scavi del 1955, era associato a un ricco campione faunistico e ad industria litica Acheuleana.

Vera da pozzo

In marmo bianco con croce e animali reali e fantastici.

Ultimi decenni VIII secolo d. C. – primi anni del IX secolo d.C.

Museo dell’Alto Medievo.

Nel Medioevo, uno degli animali più gettonati nel bestiario simbolico è certamente il leone.

I sovrani facevano spesso ricorso all’immagine del leone nelle loro committenze artistiche in quanto l’animale, fin da tempi molto antichi, è stato spesso associato al potere regale e imperiale.

Nell’immaginario medievale cristiano, invece, il leone ha un significato simbolico ambivalente: la sua forza può essere infatti ricondotta ora al bene ora al male.

In particolare, esso può essere simbolo della misericordia e della Resurrezione di Cristo oppure di Satana e dei vizi.

Nella vera da pozzo in marmo bianco del Museo dell’Altomedievo, un parapetto rotondo posto originariamente a protezione dell’imbocco dell’apertura di un pozzo, la figura del leone presente in uno dei riquadri scolpiti sembra avere un significato associato alle forze del male.

La figura del leone è rappresentata con le fauci aperte, la dentatura in evidenza e la lingua pendula, forse perché sta ruggendo. L’immagine va letta in collegamento con quella dell’unicorno presente nel riquadro adiacente, la cui testa, infatti, è rivolta verso il leone per ricordare la lotta tra il bene (l’unicorno) e il male (il leone) secondo un’associazione che trova confronti con altri bassorilievi altomedievali.

Stampo di terracotta

Un leone dalla folta criniera decora uno stampo di terracotta: la posa “passante” dell’animale, che poggia su tre zampe, la lunga e sinuosa coda che si volge verso l’alto con la punta all’esterno, ma soprattutto il dettaglio del muso girato all’indietro, richiamano prototipi orientali.

Questa formella, raccolta nel 1907 a Caltagirone, in Sicilia, fu inventariata come “stampo per durci” anche se si discosta, per l’assenza di rivestimento all’interno e per la sagoma esterna, dalle altre della ricca collezione museale che offre un panorama esaustivo dei motivi decorativi più frequenti: soggetti religiosi, figure legate ai lavori e alle stagioni, animali e stemmi.

Questi stampi erano usati per la cotognata, marmellata fatta con la polpa bollita delle mele cotogne mischiata allo zucchero fino a farne un composto che, dopo essere di nuovo portato a bollore, veniva colato nelle matrici.

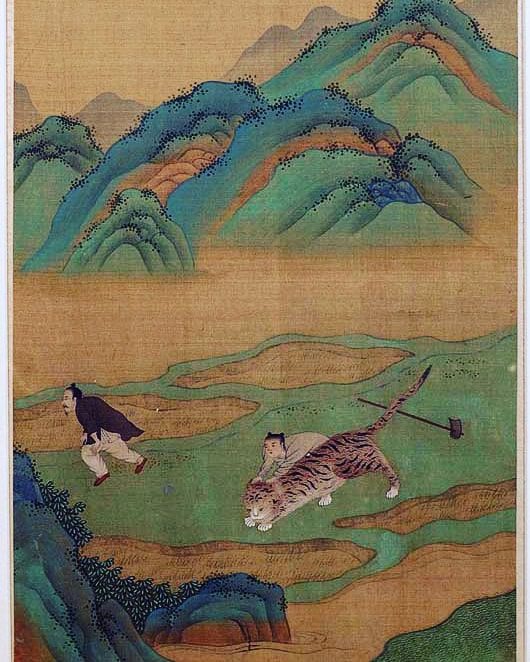

Tigre cinese

Il piccolo dipinto raffigura due figure maschili, una delle quali sta probabilmente fuggendo, mentre la più giovane trattiene una tigre per il collare; un attrezzo agricolo è abbandonato sui campi. La scena si svolge tra le risaie, sulle rive di un corso d’acqua. Il paesaggio montuoso che fa da sfondo è trattato secondo i canoni della pittura cinese accademica che prescrive montagne di colore verde-azzurro.

La Tigre cinese (Panthera tigris amoyensis), diffusa nel Sud del Paese fino alla prima metà del XX secolo, oggi è tra le specie a rischio estinzione e si stima che ne sopravvivano solo pochi esemplari, anche in conseguenza del fatto che le ossa vengono utilizzate nella farmacopea tradizionale nell’erronea convinzione che abbiano poteri curativi.

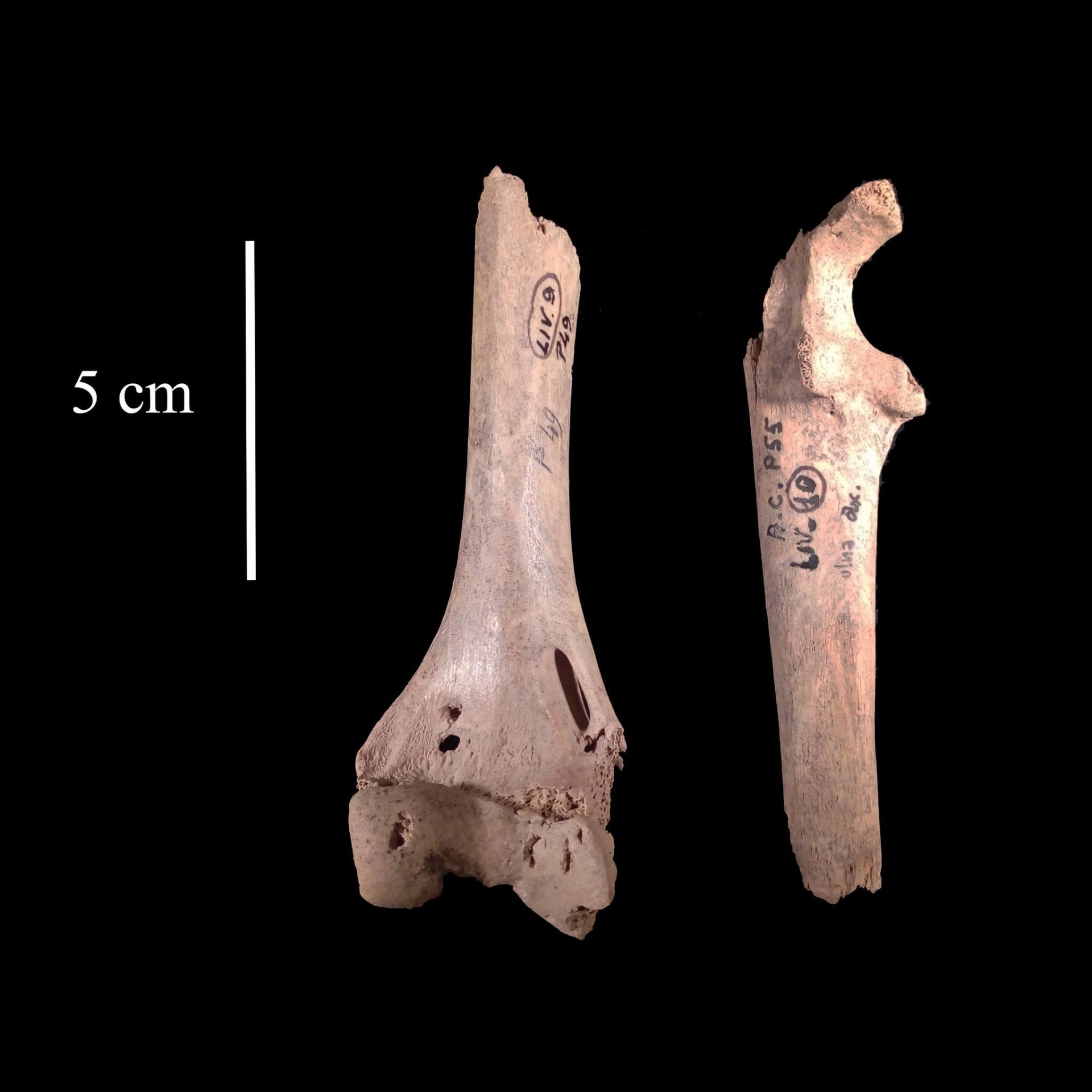

Leopardo del Pleistocene

Tra i felini presenti in Europa durante il Pleistocene troviamo il leopardo (Panthera pardus); anche se in genere è molto raro, come spesso accade per i carnivori, è stato ritrovato in diversi siti paleolitici della penisola italiana.

I resti di questa foto, parte della collezione faunistica del Servizio di Bioarcheologia del Museo delle Civiltà, provengono dai livelli più bassi del sito delle Arene Candide (Finale Ligure, SV) e sono datati tra circa 25.000 e 19.000 anni fa. Le ossa presentano evidenti tracce di morsi di carnivoro che suggeriscono come questo leopardo da predatore sia diventato, alla fine della sua vita, una preda.

I leoni nella fossa di Daniele

Nella tomba 23 della necropoli altomedievale di Nocera Umbra è stata rinvenuta una pisside (cofanetto) in avorio di VI secolo con alcune rappresentazioni tratte dalla Bibbia tra cui quella di Daniele nella fossa dei leoni. Il manufatto è di particolare pregio sia per il materiale utilizzato, sia per la qualità dell’intaglio ed è riconducibile all’ambito di produzione alessandrino-bizantino. All’interno del cofanetto, deposto in una sepoltura femminile longobarda risalente al 600 circa, erano stati riposti alcuni fili bronzei, delle perle e il frammento di una piastrina in argento.

La scena di Daniele nella fossa dei leoni, così come le altre scene raffigurate sul cofanetto, ha un significato salvifico ed è una delle più rappresentate nell’arte cristiana fin dalle sue origini. Il profeta per ben due volte subisce la condanna ad bestias, ma entrambe le volte grazie all’intervento divino che placa i leoni nella fossa riesce a salvarsi.

Anche sulla pisside nocerina i due leoni appaiono ormai mansueti: simmetricamente ai lati di un Daniele con le mani levate nel gesto dell’expansis manibus, i felini sono rappresentati seduti posizionati di schiena e la testa rivolta in direzione del profeta. Accanto ai leoni sono raffigurati un angelo e il profeta Abacuc collegati all’episodio della seconda punizione di Daniele.