Uno scavo alla ricerca dei Saraceni

[a cura di Paola Torre]

Nel sito di Monte d’Argento, presso Minturno nel Lazio meridionale, il Museo Nazionale d’Arte Orientate ha condotto in tempi recenti, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per il Lazio, una serie di indagini archeologiche, sotto la direzione scientifica della scrivente, inquadrate in un più ampio programma di ricerca finalizzato al recupero di testimonianze arabe nella nostra penisola. Monte d’Argento in particolare è stato scelto con l’obiettivo di individuare l’insediamento saraceno del Garigliano (881-915), stabilitosi sulla sponda settentrionale del fiume, nella località indicata dalle fonti storiche come “Mons Garelianus”.

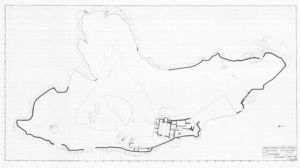

II sito (fig. 1), localizzato a circa 3 km dal fiume, si configura come una roccaforte naturale circondata da scogliere e da una cinta muraria ampiamente conservata, che risale all’alto Medioevo.

Le indagini, condotte in varie campagne dal 1985 al 1998, sono state integrate da una contestuale attività di studio delle stratigrafie e dalla catalogazione dei più significativi materiali archeologici rinvenuti. Gli scavi hanno portato alla luce un sito di grande rilievo nel panorama storico-archeologico dell’Italia centromeridionale, caratterizzato da un lunghissimo periodo di frequentazione, dall’età protostorica al XVII secolo. Si è cosi contribuito alla ricostruzione della storia di quest’area tra il Lazio e la Campania, soggetta ad influssi provenienti anche da più lontane culture. L’importanza del sito di Monte d’Argento ha determinato l’avvio della pratica di esproprio dell’area di proprietà privata, esproprio già perfezionato e finalizzato anche ad una futura fruizione dell’area.

Le indagini pur non consentendo fino ad oggi la localizzazione dell’insediamento saraceno, come si auspicava all’inizio delle campagne di scavo, hanno portato alla luce numerosi resti di edifici che risultano appartenere al Castrum Argenti, la cui esistenza è documentata dalle fonti, fra cui il Codex Diplomaticus Cajetanus, tra il X e la fine del XIV secolo. In realtà la documentazione archeologica in nostro possesso, anche se in parte compromessa dagli eventi dell’ultima guerra, attesta che l’insediamento medievale risale almeno al IX e che l’area continuò ad essere frequentata fino al XVII secolo.

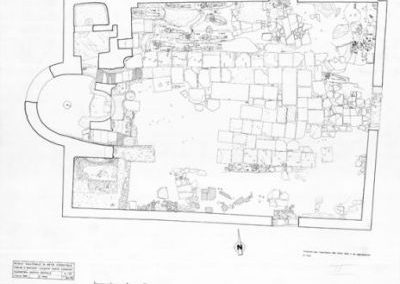

I resti archeologici individuati si articolano in due nuclei confinanti tra loro (fig. 2).

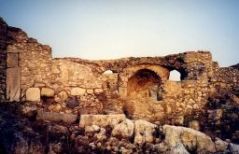

L’edificio principale del primo è una chiesa con aula rettangolare absidata (fig. 3) e cripta sottostante (fig. 4), ripartita in tre navate, preceduta da un protiro.

-

Fig. 3 - Castrum Argenti. Settore ovest dell’aula della chiesa

-

Fig. 4 - Castrum Argenti. Veduta della cripta della chiesa

Per tutto il periodo in cui ha avuto la funzione cultuale, la chiesa è stata ampiamente utilizzata anche come luogo di sepoltura, come attesta la presenza di numerosissime tombe al suo interno, soprattutto nella navata destra, e intorno ad essa, concentrate in particolare nell’area esterna al protiro.

L’edificio di culto, la cui prima fase costruttiva si inquadra nell’ambito del XII secolo, è circondato da ambienti annessi che appartengono per lo più ad una fase costruttiva secondaria databile al XIII-XIV secolo, periodo di maggiore frequentazione dell’edificio.

Il secondo nucleo, situato a sud-est della chiesa, è costituito da una serie di ambienti pertinenti ad un abitato. In questo settore sono presenti le strutture più antiche fin’ora attestate nel sito di Monte d’Argento riferibili all’età altomedievale, dopo la cinta muraria cui si addossano. Nel corso delle campagne di scavo sono stati qui rinvenuti materiali di IX-X secolo, quali ceramica acroma, dipinta a bande, vetrina pesante e sparsa, che confermano il dato documentale di un’occupazione insediativa coeva.

Ai due nuclei appena ricordati si aggiunge una torre, di cui oggi rimangono solo i resti, situata a notevole distanza presso il margine sud-orientale della collina. La torre, sorta probabilmente sui resti delle fortificazioni altomedievali di Monte d’Argento, rappresenta una delle prime vedette realizzate all’inizio del XVI secolo per difendere le coste del Regno di Napoli.

Appare comunque molto probabile che le testimonianze finora individuate rappresentino solo una parte delle evidenze archeologiche originariamente esistenti nel sito, frequentato fin da età protostorica e poi romana, come documentato dai reperti portati alla luce. Nel corso delle campagne di scavo è stato raccolto un grandissimo numero di materiali, soprattutto ceramica. La maggior parte appartiene all’età medievale, ma degni di nota sono anche i marmi e le iscrizioni romane (una prelatina), la ceramica romana, i laterizi, i doli, le decorazioni architettoniche in terracotta. Per la fase medievale, si segnalano alcune classi, come la ceramica invetriata e smaltata decorata, la ceramica dipinta a bande (fig. 5), la ceramica acroma. Particolarmente interessanti risultano alcune ceramiche invetriate e smaltate di evidente tradizione meridionale, le cui decorazioni risentono chiaramente degli influssi islamici (figg. 6-7).

-

Fig. 5 - Castrum Argenti. Parete di brocca o olla decorata a bande (XIII sec.)

-

Fig. 6 - Castrum Argenti. Frammenti di coppe, ceramica invetriata decorata con motivo di pesce alato (XIII sec.)

-

Fig. 7 - Castrum Argenti. Frammento di coppa smaltata con motivo di uccello recante sul becco un pesce (XIII sec.)

Sono emersi inoltre resti archeozoologici e soprattutto una consistente quantità di reperti antropologici, provenienti dalle aree sepolcrali.

Sono state rinvenute anche 90 monete che presentano una cronologia dall’età preromana al XIX secolo, con una varietà rilevante di tipi. Di particolare interesse sono i gigliati angioini d’argento (1309-1343) che facevano parte di un tesoretto, rinvenuto nell’area sepolcrale all’esterno del protiro (fig. 9).

-

Fig. 9 - Gigliato angioino (Roberto d’Angiò 1309-1343) dal “tesoretto” rinvenuto nell’area antistante il protiro

Di particolare rilievo anche una serie di frammenti di intonaci dipinti che decoravano le pareti della struttura basilicale (fig. 10). Inoltre dai contesti sepolcrali provengono alcuni monili molto preziosi, che autorizzano l’ipotesi di una residenza nel sito di una classe sociale elevata (figg. 11-12).

-

Fig. 10 - Castrum Argenti. Frammento di intonaco figurato dall’area della chiesa (XII sec.)

-

Fig. 11 - Castrum Argenti. Coppia di orecchini in argento filigranato e a sbalzo, dalla tomba n. 40 all’interno della chiesa (XII-XIII sec.)

-

Fig. 12 - Castrum Argenti.Orecchino in argento ed oro filigranato proveniente dalla necropoli antistante il protiro (XII-XIII sec.)

Infine reperti in metallo provengono sia dal sepolcreto, sia da altri settori dello scavo, dove si è ipotizzata l’esistenza di un’attività metallurgica in situ, data la presenza di scorie di lavorazione, cosi come anche per i vetri per i quali stata messa in luce una piccola fornace.

Attualmente è in preparazione la pubblicazione dei risultati delle indagini archeologiche e degli studi effettuati sui diversi materiali.